バックオフィス支援 制度解説 制度解説_会社法

ストックオプションとは?2025年最新の税制改正と導入メリット・手続きを徹底解説

目次

Last Updated on 2025年8月23日 by ロジメイト編集部

ストックオプション(新株予約権)とは?基本的な仕組みと意味

ストックオプション(新株予約権)とは、企業が役員や従業員に対して、あらかじめ定められた価格(行使価格)で自社株式を購入できる権利を付与する制度です。特にスタートアップ企業において、優秀な人材の確保と従業員のモチベーション向上を図る重要な経営戦略として活用されています。

ストックオプションの仕組みを具体例で解説

この制度の最大の特徴は、株価が上昇した場合に、行使価格と市場価格の差額が利益となる点にあります。

【具体例】

~未上場時~

- 行使価格:1,000円のストックオプションを1,000株分付与

~上場後または行使可能条件充足後~

- 株価が5,000円に上昇後、権利行使

- 利益:(5,000円 – 1,000円) × 1,000株 = 400万円

このように、企業の成長とともに従業員も大きな利益を得られる可能性があります。

ストックオプションプールとは?IPO時の適正な設定割合

ストックオプションプールとは、将来的に役員や従業員に付与するために、あらかじめ確保しておくストックオプションの総枠のことを指します。企業は資金調達や事業計画策定の段階で、発行済株式総数の一定割合をストックオプション用に確保し、計画的に人材への付与を行います。

IPO時の一般的な設定割合

IPO(株式公開)を目指す企業では、一般的に発行済株式総数の10%程度のストックオプションプールを設定することが通常です。

この10%という数字は、優秀な人材へのインセンティブとして十分な規模を確保しつつ、既存株主の持分希薄化を許容範囲内に抑えるバランスポイントとして、多くの企業で採用されています。

成長段階別の設定目安

成長段階別の設定目安

- シード期・創業期:15~20%(創業メンバーへの手厚い配分)

- シリーズA~B:12~15%(主要な経営陣・エンジニアの採用)

- シリーズC以降:10~12%(組織拡大に伴う配分)

- 上場準備期(N-1期までに発行することが通常):8~10%(上場審査を考慮した適正水準)

スタートアップの初期段階では15%程度から始まり、資金調達を重ねるごとに希薄化していき、IPO時点で10%程度に収束するケースが一般的です。

ストックオプションの付与対象者と一般的な付与割合

社内の付与対象者

ストックオプションの主な付与対象者は、取締役、執行役員、正社員です。

企業の成長に直接貢献する立場にある人材に付与することで、経営参画意識の醸成と長期的なコミットメントを促進できます。

役職や貢献度に応じて付与数を決定するのが一般的で、経営陣には全体の30~40%、幹部社員には20~30%、一般社員には残りを配分するケースが多く見られます。

創業メンバーや初期の中核メンバーには、特に手厚い配分を行うことで、リスクを取って参画したことへの報酬とする企業も少なくありません。

社外の付与対象者

社外取締役、顧問、業務委託先、外部アドバイザーなども付与対象となり得ます。

ただし、税制適格ストックオプションは原則として社内の取締役と従業員のみが対象となるため、社外関係者には税制非適格ストックオプションを付与することになります。

特に専門性の高い外部人材や、事業成長に重要な役割を果たすアドバイザーに対しては、現金報酬の代替または補完として活用されることがあります。

ストックオプションの種類一覧と特徴【2025年最新版】

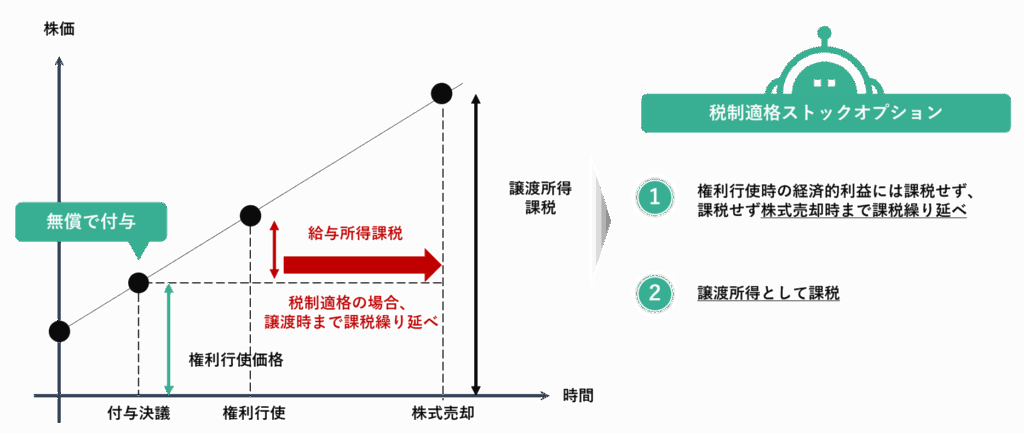

税制適格ストックオプション

経産省HPよりロジメイト作成

税制適格ストックオプションは、租税特別措置法で定められた要件を満たすことで、税制優遇を受けられる制度です。権利行使時の給与所得課税を株式売却時まで繰り延べ、譲渡所得として約20%の税率で課税される仕組みです。

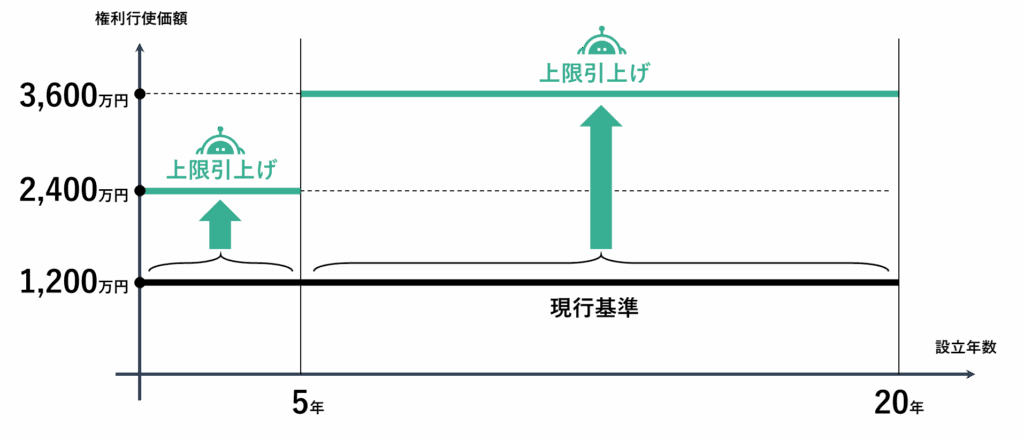

令和6年度税制改正による大幅な要件緩和

2024年(令和6年)の税制改正により、スタートアップの人材獲得力向上を目的として、以下のとおり、年間権利行使価額の限度額が大幅に引き上げられました。

経産省HPよりロジメイト作成

年間権利行使価額の限度額引き上げのまとめ

- 設立5年未満の株式会社:年間上限が1,200万円から2,400万円へ引き上げ

- 設立5年以上20年未満の非上場会社または上場5年未満の会社:年間上限が1,200万円から3,600万円へ引き上げ

さらに、譲渡制限株式について、従来の証券会社等による保管に加えて、発行会社自身による株式管理も可能となり、管理コストの削減が期待できます。

権利行使期間の延長(令和5年度改正)

2023年(令和5年)の税制改正では、設立5年未満の非上場会社において、権利行使期間が「付与決議日後2年経過後から10年以内」から「付与決議日後2年経過後から15年以内」へと延長されました。これにより、長期的な企業成長を見据えた制度設計が可能となっています。

主な適用要件

- 付与対象者:自社の取締役・執行役・従業員(社外高度人材も一定条件下で対象)

- 権利行使価格:付与時の株価以上

- 権利行使期間:付与決議から2年経過後~10年以内(設立5年未満の非上場会社は15年以内)

- 年間権利行使価額:企業の設立年数・上場状況により1,200万円~3,600万円

税制非適格ストックオプション

税制非適格ストックオプションは、税制適格の要件を満たさない、または意図的に満たさないストックオプションです。付与対象者の制限がなく、社外協力者にも付与可能で、行使価格を自由に設定でき、行使期間の制限もありません。

ただし、権利行使時に行使価格と時価の差額が給与所得として課税され、最大約55%の税率が適用されます。さらに株式売却時には、売却価格と権利行使時の時価との差額に対して譲渡所得税が課税される二重課税構造となっています。

信託型ストックオプション

近年注目を集めている信託型ストックオプションは、信託を活用した新しい仕組みです。企業が信託にストックオプションを一括発行し、信託期間終了時に従業員の貢献度に応じて配分します。

この方式のメリットは、将来入社する従業員にも公平に付与できること、付与時点での貢献度を正確に評価できること、発行時の株価で統一的に行使価格を設定できることです。ただし、信託設定や管理にコストがかかる点、また、税制適格性を充足するかどうかについては注意が必要です。

有償ストックオプション

有償ストックオプションは、付与時に時価相当の対価を支払って取得するストックオプションです。

投資としての性格が強く、税制上は権利行使時の課税がなく、株式売却時に譲渡所得として課税されます。

経営陣や幹部社員が自己資金を投じることで、より強いコミットメントを示す効果があります。一方で、初期投資が必要なため、資金力のない若手社員には不向きな面もあります。

ストックオプション種類別の比較

税制適格ストックオプションと税制非適格ストックオプションの比較

| 項目 | 税制適格ストックオプション | 税制非適格ストックオプション |

|---|---|---|

| 付与対象者 | 自社の取締役・執行役・従業員(社外高度人材も条件付きで可) | 制限なし(社外協力者も可能) |

| 行使価格 | 付与時の株価以上 | 自由に設定可能 |

| 行使期間 | 付与決議から2年経過後~10年以内(設立5年未満の非上場会社は15年以内) | 制限なし |

| 年間行使限度額 | ・通常:1,200万円 ・設立5年未満:2,400万円 ・設立5年以上20年未満の非上場/上場5年未満:3,600万円 |

制限なし |

| 権利行使時の課税 | なし | 給与所得として課税(最大約55%) |

| 株式売却時の課税 | 譲渡所得として課税(約20%) | 譲渡所得として課税(約20%) |

| 税務上のメリット | 高い(課税繰延べ+低税率) | 低い(二重課税構造) |

| 設計の自由度 | 低い(要件が厳格だが令和6年改正で緩和) | 高い(柔軟な設計が可能) |

| 株式管理方法 | 証券会社または発行会社による管理(令和6年改正で選択可) | 特に制限なし |

| 適した場面 | 社員へのインセンティブ(特にスタートアップ) | 社外協力者への付与、柔軟な設計が必要な場合 |

有償ストックオプションと税制適格ストックオプションの比較

| 項目 | 有償ストックオプション | 税制適格ストックオプション |

|---|---|---|

| 初期投資 | 必要(時価相当額を支払い) | 不要(無償付与) |

| 付与対象者 | 制限なし | 自社の取締役・執行役・従業員(社外高度人材も条件付きで可) |

| 行使価格の設定 | 自由 | 付与時の株価以上 |

| 行使期間 | 制限なし | 付与決議から2年経過後~10年以内(設立5年未満の非上場会社は15年以内) |

| 年間行使限度額 | 制限なし | 企業の条件により1,200万円~3,600万円 |

| 権利行使時の課税 | なし | なし |

| 株式売却時の課税 | 譲渡所得として課税(約20%) | 譲渡所得として課税(約20%) |

| 投資リスク | あり(初期投資分の損失リスク) | なし(権利放棄可能) |

| コミットメント効果 | 高い(自己資金投入) | 中程度 |

| 資金力の必要性 | 必要 | 不要 |

| 会計処理 | 公正価値評価が必要 | 公正価値評価が必要 |

| 適した対象者 | 経営陣・幹部社員 | 全従業員(特にスタートアップ) |

| モチベーション効果 | 投資意識が強い | インセンティブ意識が強い |

ストックオプションのメリット

企業側のメリット

- 優秀な人材の獲得と定着:現金支出を伴わない報酬制度として、資金力に限りがあるスタートアップ企業でも優秀な人材を獲得できます

- 従業員のモチベーション向上:株主的視点を持つことで、企業価値向上への意識が高まります

- 資金繰りの改善:現金報酬の代替として活用でき、キャッシュフローを改善できます

- 長期的なコミットメント:ベスティング期間の設定により、優秀な人材の早期離職を防げます

従業員側のメリット

- 大きなキャピタルゲインの可能性:IPO実現時には億単位の利益を得られる可能性があります

- リスクの限定:権利であって義務ではないため、株価下落時は権利放棄で損失を回避できます

- 税制優遇の活用:税制適格ストックオプションなら約20%の税率で済みます

- 会社への帰属意識向上:株主として企業成長に参画できる充実感を得られます

ストックオプションのデメリットと注意点

企業側のデメリット

既存株主の持株比率が希薄化することは避けられません。過度なストックオプションの発行は、既存投資家との関係悪化を招く可能性があります。ストックオプションプールを10%程度に設定するのも、このバランスを考慮した結果です。

管理コストも無視できません。付与対象者の管理、行使状況の把握、税務処理など、継続的な管理業務が発生します。

従業員側のデメリット

株価が行使価格を上回らなければ、ストックオプションは無価値となります。また、未上場企業の場合、IPOが実現しなければ換金機会が限定される点も理解しておく必要があります。

税制面での注意も必要です。税制非適格ストックオプションの場合、権利行使時に多額の税金が発生し、資金繰りに影響を与える可能性があります。

ストックオプション発行の具体的手続き

- 1. 発行計画の策定

- まず、ストックオプションプールの規模を決定し、付与対象者、付与数、行使価格、行使期間などの基本条件を設定します。この際、企業の成長戦略や資本政策全体との整合性を考慮することが重要です。

- 2. 株主総会での承認

- ストックオプションの発行には、原則として株主総会の特別決議が必要です。発行理由、条件、上限数などを明確に説明し、既存株主の理解を得る必要があります。

- 3. 募集事項の決定と通知

- 取締役会で具体的な募集事項を決定し、付与対象者に通知します。この段階で、各従業員への割当数が確定します。

- 4. 割当契約の締結

- 付与対象者と新株予約権割当契約を締結します。契約書には、行使条件、譲渡制限、退職時の取扱いなど、重要事項を明記します。

- 5. 登記手続き

- 新株予約権の発行後2週間以内に、法務局で変更登記を行います。登記事項には、新株予約権の数、内容、払込金額などが含まれます。

ストックオプション制度設計のポイント

成功するストックオプション制度には、明確な設計思想が不可欠です。

ストックオプションプールの適切な規模設定から始まり、付与対象者の選定基準、付与タイミング、ベスティング期間の設定など、企業の成長段階に応じた最適な設計が求められます。

付与対象者の範囲設定では、全社員に薄く広く配分する方式と、主要メンバーに集中的に配分する方式があり、企業文化や経営方針に応じて選択する必要があります。また、職種別の配分方針も重要で、エンジニア、営業、管理部門それぞれの貢献度を適切に評価する仕組みが求められます。

よくある質問(FAQ)

-

ストックオプションと株式の違いは何ですか?

-

ストックオプションは株式を購入する「権利」であり、株式そのものではありません。権利行使することで初めて株式を取得できます。また、株価が行使価格を下回る場合は権利を放棄できるため、リスクが限定的です。

-

ストックオプションはいつ現金化できますか?

-

税制適格ストックオプションの場合、付与から2年経過後に権利行使が可能となります。ただし、未上場企業の場合は、IPOやM&Aなどのイベントがなければ現金化は困難です。上場企業の場合は、権利行使後に市場で売却可能です。

-

退職時のストックオプションはどうなりますか?

-

一般的に、ベスティング済みの部分は退職後一定期間内(通常30~90日)に行使可能ですが、未ベスティング分は失効します。ただし、契約内容により異なるため、付与時の契約書を確認することが重要です。

-

ストックオプションの価値はどう計算しますか?

-

基本的な価値は「(現在の株価 – 行使価格)× 保有株数」で計算できます。ただし、未上場企業の場合は株価の算定が難しく、直近の資金調達時の評価額や類似企業の株価を参考にすることが一般的です。

-

2024年の税制改正で何が変わりましたか?

-

最も大きな変更は年間権利行使価額の上限引き上げです。設立5年未満の企業は2,400万円、設立5年以上20年未満の非上場企業は3,600万円まで拡大されました。また、発行会社による株式管理も可能となり、管理コストの削減が期待できます。

まとめ:ストックオプション制度を成功させるポイント

ストックオプションは、企業と従業員が成長の果実を共有する優れた仕組みです。

特に令和5年・6年度の税制改正により、税制適格ストックオプションの要件が大幅に緩和され、スタートアップ企業にとってより使いやすい制度となりました。年間権利行使価額の上限が最大3,600万円まで引き上げられ、権利行使期間も最長15年まで延長されるなど、企業の成長段階に応じた柔軟な制度設計が可能になっています。

IPO時に10%程度のストックオプションプールを設定し、計画的に人材への付与を行うことで、組織の成長と人材確保の両立が可能となります。税制適格、税制非適格、信託型、有償型など、様々な種類があり、それぞれに特徴があります。

関連リンク・参考資料

公的機関の情報

関連用語

- ベスティング(Vesting):権利確定までの期間や条件

- 行使価格(Exercise Price):株式を購入できる価格

- IPO(Initial Public Offering):株式公開・上場

- RSU(Restricted Stock Unit):譲渡制限付株式ユニット

- ESOP(Employee Stock Ownership Plan):従業員持株制度

最終更新日:2025年8月

バックオフィス業務でお困りなら「ロジメイト」へ!

記帳業務を含むバックオフィス全体の課題解決をお考えでしたら、ロジメイトをご検討ください。

ロジメイトは、経験豊富な公認会計士がリードする総合的なバックオフィス支援サービスです。記帳代行か内製化かの判断から、最適なシステム選定、業務フロー設計、運用サポートまで、企業のフェーズに合わせて包括的にサポートいたします!!

ロジメイトの特徴

-

公認会計士による専門的なサポート

-

企業ニーズに合わせた最適なSaaS選定・運用支援

-

創業期からIPO準備企業まで幅広い実績

-

自走運用までの徹底したサポート体制

我々が丁寧にサポートいたします!ぜひお問い合わせください!!