ミニコラム 制度解説 制度解説_会計

継続企業の前提の評価起点が後ろ倒しに?|ISA570「継続企業」の改訂内容と日本の監査基準への影響

目次

Last Updated on 2025年8月30日 by ロジメイト編集部

はじめに:継続企業の前提の評価起点が後ろ倒しになるかもしれません

2025年に公表された国際監査基準(ISA)570「継続企業」の改訂により、日本の継続企業の前提評価にも影響を及ぼしそうです。

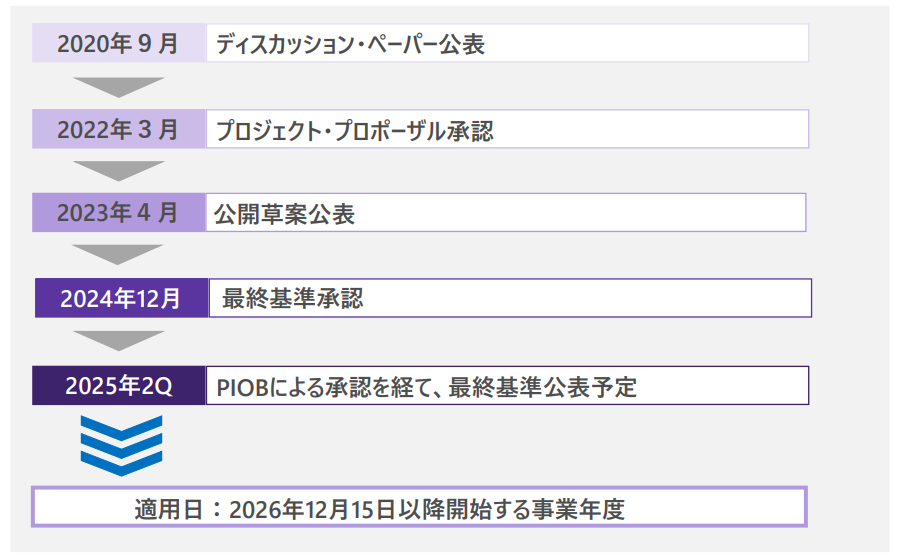

ISA570「継続企業」の改訂は、2026年12月15日以降開始する事業年度に適用予定です。

本記事では、今回の改訂における2つの主要な変更点と、日本の企業および監査実務に与える影響について詳しく解説します。

JICPA「ISA570(継続企業)の改訂」(2025年2月17日)

継続企業の前提とは?そもそもの基本概念

公認会計士をはじめとした専門家の皆様には言うまでもないですが、簡単に継続企業の前提について解説します。

継続企業の前提(ゴーイング・コンサーン)とは、企業が予見可能な将来にわたって事業を継続することを前提とする会計上の基本的な考え方です。

この前提に基づいて、企業の財務諸表は作成されています。

なぜ継続企業の前提評価が重要なのか

企業の財務諸表は今後も企業がつぶれないという前提で作られているため、継続企業の前提に重要な疑義が生じた場合、以下のような影響があります:

-

資産の評価方法の変更が必要になる可能性

-

ステークホルダーへの適切な情報開示の必要性

-

企業価値評価への重大な影響

-

取引先との関係性への影響

ISA570改訂の背景:なぜ今、基準の見直しが必要だったのか

近年の経済環境の急速な変化や、企業を取り巻くリスクの複雑化により、継続企業の前提評価においてより精緻な判断が求められるようになっています。

JICPA「ISA570(継続企業)の改訂」(2025年2月17日)

ISA570は国際監査基準ですが、特に、コロナ禍パンデミックや戦争などの地政学的リスクなど、予測困難な事象が企業経営に与える影響が顕著になったことが、今回の改訂の背景にあります。

改訂ポイント1:公表承認日の明確化と実務への影響

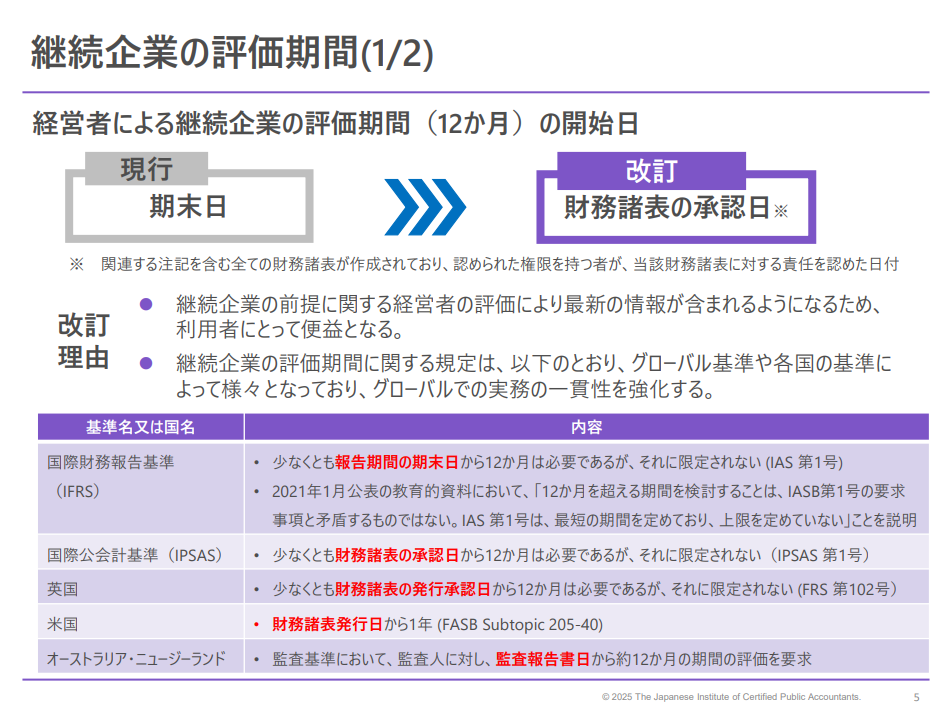

従来の評価期間:貸借対照表日翌日から1年間

日本公認会計士協会の監査・保証実務委員会報告第74号(報告第74号)においては、継続企業の前提に係る評価期間について「少なくとも貸借対照表日の翌日から1年間」と明確に定められていました。

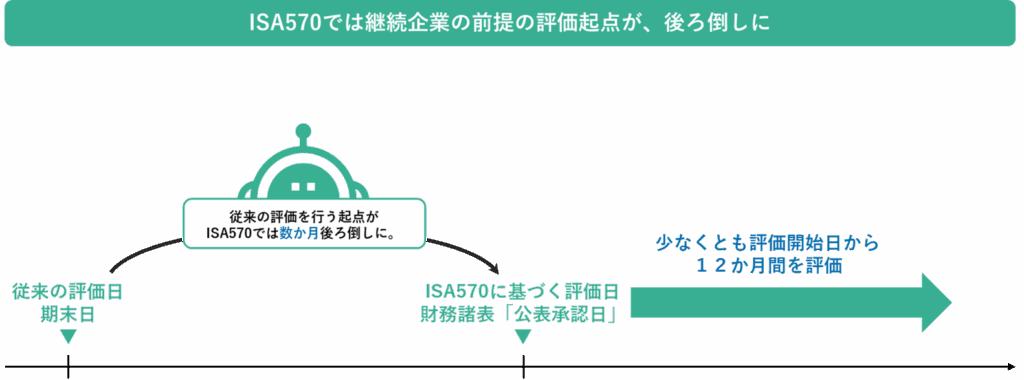

改訂内容:財務諸表の承認日を起点とした評価期間への変更

今回のISA570改訂により、日本の監査基準においても、継続企業の前提の評価期間の起点が「期末日」から「財務諸表の承認日」へ変更されることが想定されています。この変更により、継続企業の前提に関する経営者の評価により最新の情報が含まれるようになり、利用者にとっての便益が期待されます。

一方で、そもそも、日本では「財務諸表の公表の承認日」という概念がありません。このISA570改訂に伴って、日本では「財務諸表の公表の承認日」という概念の導入が必要となります。

ASBJ(企業会計基準委員会)は、2024年6月に公表した「継続企業及び後発事象に関する調査研究」において、この概念を日本の会計基準に取り入れることを検討しています。さらに、2025年7月8日に公表された企業会計基準公開草案第87号「後発事象に関する会計基準(案)」においても、同様の概念が導入される方向で検討が進んでいます。

改訂ポイント2:評価期間の統一化による影響

改訂内容:評価期間の一本化

今回の改訂では、日本では会社法の事業報告書と金商法の有価証券報告書の2つの開示があることを踏まえ、それぞれに公表承認日が存在することが認識されました。

重要な変更点として:

-

一体開示や評価期間を「会社法の公表承認日」から「金商法の公表承認日の12カ月後」とする実務上の工夫

-

要件を満たせる場合に限った制度対応の検討

-

より柔軟な評価期間の設定が可能に

日本での基準開発の進め方:2段階アプローチ

フェーズ1:報告第74号の会計基準への移管(優先課題)

ASBJは2025年2月17日の企業会計基準委員会において、継続企業に関する会計基準の開発を2段階で進める方針を示しました:

第1段階の主要タスク

-

報告第74号の定めのうち、会計に関する内容を基本的にそのまま会計基準へ移管

-

継続企業の前提の評価期間の起点について、国際監査基準との整合性を検討

-

会計基準等の文案の作成

この段階では、現行の実務を変更しない範囲で、表現等を会計基準の体系に合わせて見直すことが予定されています。

フェーズ2:継続企業の前提に関する判断基準の検討

第2段階では、過去の審議で課題となっていた以下の論点について検討される予定です:

第2段階の主要タスク

-

「企業の清算若しくは事業停止の意図がある」とされる範囲の明確化

-

「企業の清算若しくは事業停止の意図」をもつ主体の特定

-

その他、継続企業に関する実務の改善が必要な論点

今後のスケジュールと企業の対応準備

改正スケジュール

2025年

- 年内:JICPA(日本公認会計士協会)から監査基準の改正案公表予定

- ASBJによる継続企業に関する会計基準の開発(フェーズ1)進行中

2026年

- 金融庁企業会計審議会監査部会での本格的な議論開始

- 12月15日以降開始事業年度:改訂ISA570の適用開始(国際基準)

企業が注目すべき論点

- 日本固有の制度(会社法と金商法の二元的開示)への対応方法

- 国際基準との整合性確保の方向性

- 実務負担と監査品質のバランス

- 中小企業への影響と対応策

まとめ:継続企業評価の変更、改訂に向けて

ISA570「継続企業」の改訂は、単なる技術的な基準変更にとどまらず、企業の継続性評価をより実効性のあるものとする重要な改革です。

企業は今回の改訂を機に、継続企業の前提評価プロセス全体を見直し、より強固な経営管理体制を構築する必要があります。特に、公表承認日の明確化と評価期間の統一化という2つの主要な変更点については、早期の対応準備が必要になる可能性があります。

改訂に関する議論は、国際的にはIAASBが主導し、日本国内ではASBJ、JICPA、金融庁企業会計審議会という3つの主要機関が連携しながら進めています。企業は、これらの機関から発信される情報を適時に収集し、自社の状況に応じた最適な対応策を検討していくことが重要です。

本記事は2025年8月末時点の情報に基づいて作成されています。最新の動向については、上記の各機関の公式発表をご確認ください。

バックオフィス業務でお困りなら「ロジメイト」へ!

記帳業務を含むバックオフィス全体の課題解決をお考えでしたら、ロジメイトをご検討ください。

ロジメイトは、経験豊富な公認会計士がリードする総合的なバックオフィス支援サービスです。記帳代行か内製化かの判断から、最適なシステム選定、業務フロー設計、運用サポートまで、企業のフェーズに合わせて包括的にサポートいたします!!

ロジメイトの特徴

-

公認会計士による専門的なサポート

-

企業ニーズに合わせた最適なSaaS選定・運用支援

-

創業期からIPO準備企業まで幅広い実績

-

自走運用までの徹底したサポート体制

我々が丁寧にサポートいたします!ぜひお問い合わせください!!