ミニコラム

東証による市場区分の見直しに関するフォローアップ会議第23回の議事、各種資料が公表

目次

Last Updated on 2025年9月8日 by ロジメイト編集部

はじめに-東証による市場区分の見直しに関するフォローアップ会議が粛々と進行中です

2025年9月2日、東京証券取引所から、市場区分の見直しに関するフォローアップ会議第23回の議事や資料が公表されましたので、速報のまとめ記事となります。

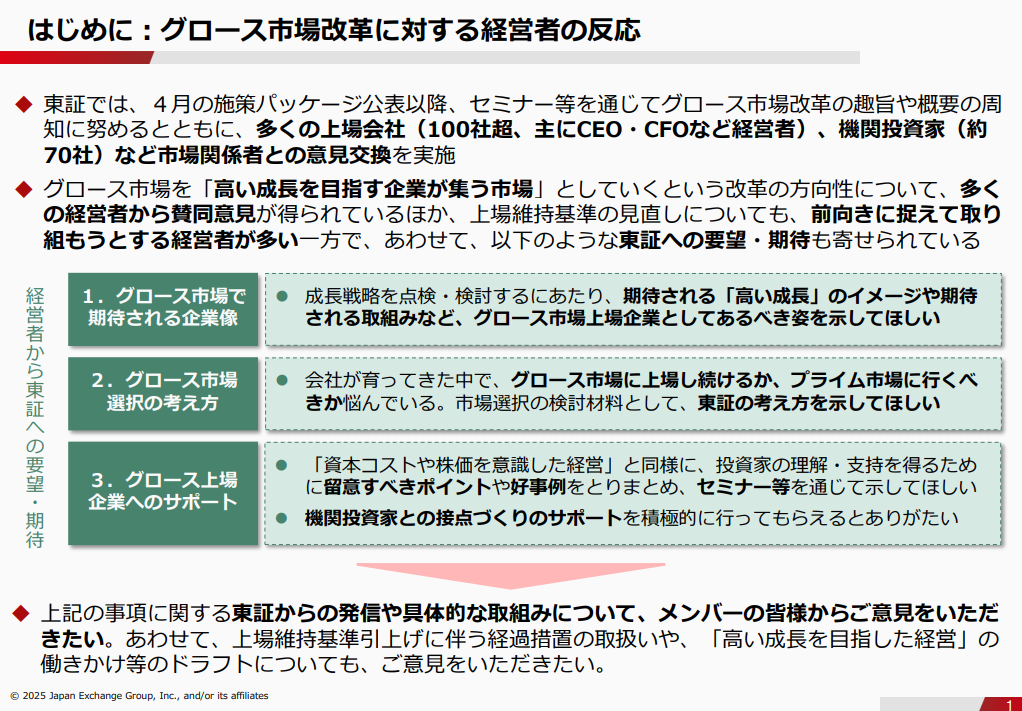

以前より、グロース市場の上場維持基準の引き上げ時価総額100億基準が世の中では大きく取り上げられていましたが、特に注目すべきは、グロース市場を「高い成長を目指す企業が集う市場」として明確に位置づけ、その内容が投資家アンケートなどにより具体化されてきた点かなと思います。

IPOを目指す企業やグロース市場に上場している方々、それらの支援をしている専門家等は、必見の資料と言えると思います。

本記事では、「グロース市場における今後の対応」に絞って、第23回の資料の要旨と企業・投資家の反応などを解説します。

なお、本記事にて利用している画像などについては、すべて以下の東証公表の資料から引用しております。

(グロース市場における今後の対応:2025年9月2日 東京証券取引所 上場部公表)

グロース市場改革の概要と今回の資料の要点

新上場維持基準の導入

そもそもの議論にはなりますが、東証が打ち出した今後の方針により、グロース市場の上場維持基準が大きく変わります:

| 項目 | 現行基準 | 新基準(2030年〜) |

|---|---|---|

| 時価総額 | 40億円 | 100億円 |

| 判定時期 | 上場10年経過後 | 上場5年経過後 |

重要ポイント:

- 2030年3月末から新基準を適用開始

- 時価総額100億円未満の企業も、成長計画を開示すれば猶予期間を設定可能

- 現行基準(10年40億円)は引き続き適用

投資家が期待する7つのグロース企業像

「グロース市場の時価総額基準は分かったが、高い成長を目指す企業が集う市場というコンセプトのもと、結局、何をすればよいのか?」という疑問が当然のことながら、上場会社から出てきたようで、当該疑問を受けて東証が機関投資家70社程度と意見交換を実施しています。

その議論の結果が以下のとおりであり、より、具体的な市場の要求事項が読み解けるようになっています。

以下から、それぞれのページについて簡単にコメントをするとともに、まとめていきます。

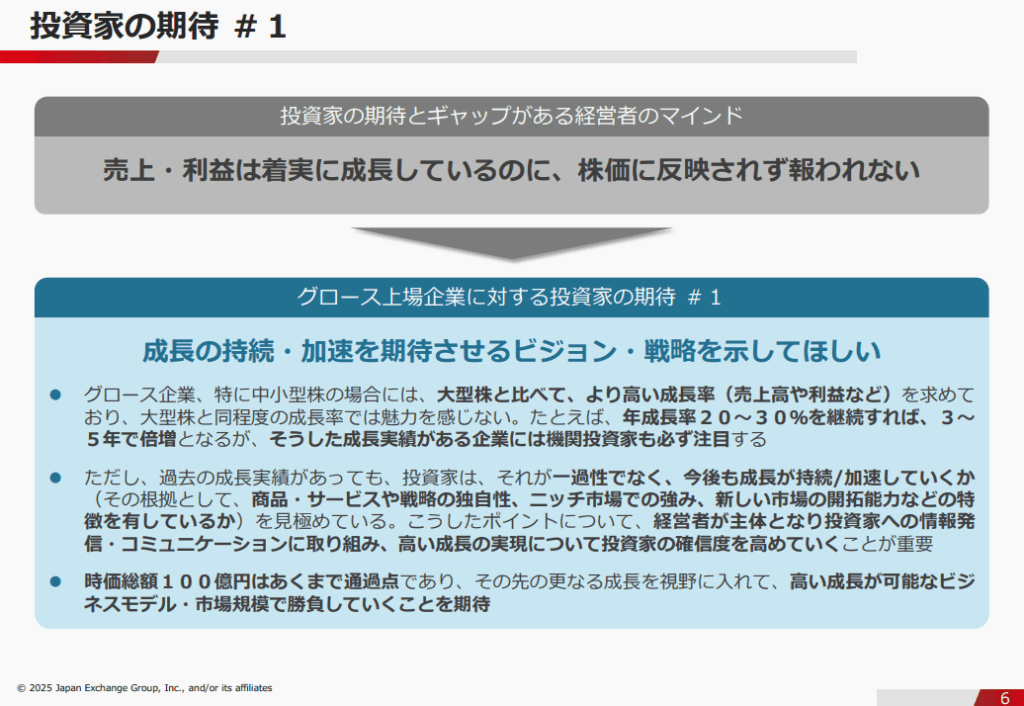

1. 成長の持続・加速を期待させるビジョン

今まではグロース市場=時価総額100億という基準だけが先行し、業績などについての具体的な数値基準が今まで打ち出されてきていませんでしたが、成長率に関する記載がされていることが特徴かなと思います。

マザーズ市場だったころは、東証から「高い成長可能性」についての定量基準が提示されていた時期もありますが、大きくずれていないですね。

【重要なポイント】

- 年成長率20〜30%の継続による3〜5年での倍増

- 商品・サービスの独自性、ニッチ市場での強み

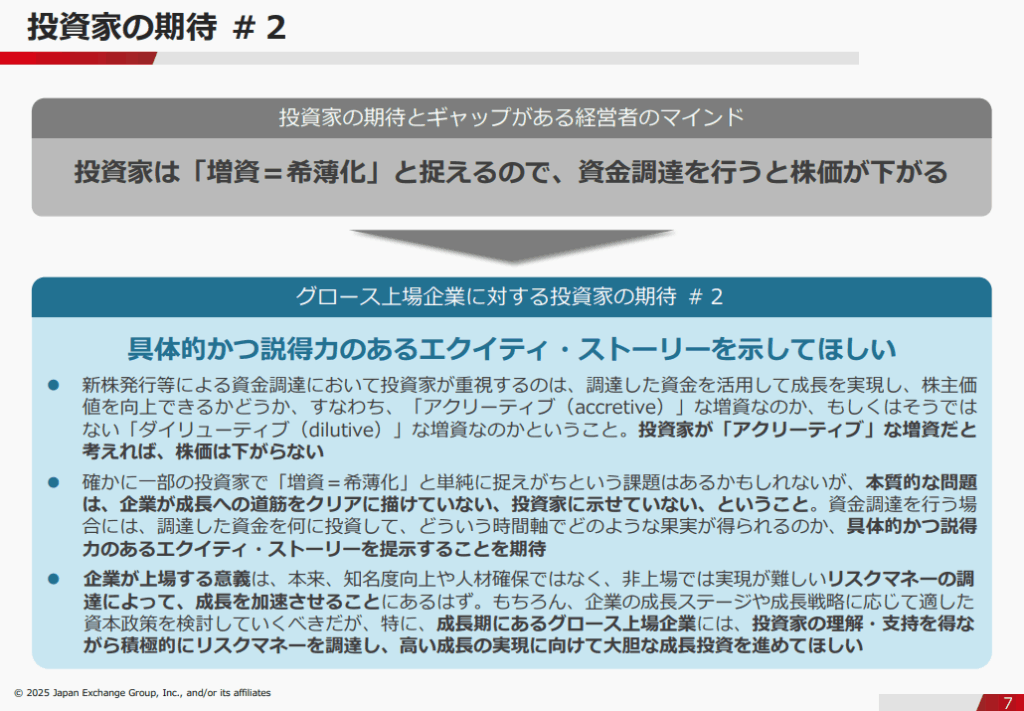

2. 具体的なエクイティ・ストーリー

いわゆる資金調達に伴う持分の希薄のことを「ダイリューション」と呼びますが、そうではなく、資金調達をする異常は、アクリーティブ(増大、成長の意味ですね)な増資を目指せという声です。

IPO時における資金使途などについても、主幹事証券や引受証券から厳しいツッコミが入ることが多いですが、しっかりと資金調達をして成長ができるのか?という点に更に注目が集まりそうです。

【重要なポイント】

- 資金調達の使途と期待リターンの明確化

- 「アクリーティブ」な増資による株主価値向上

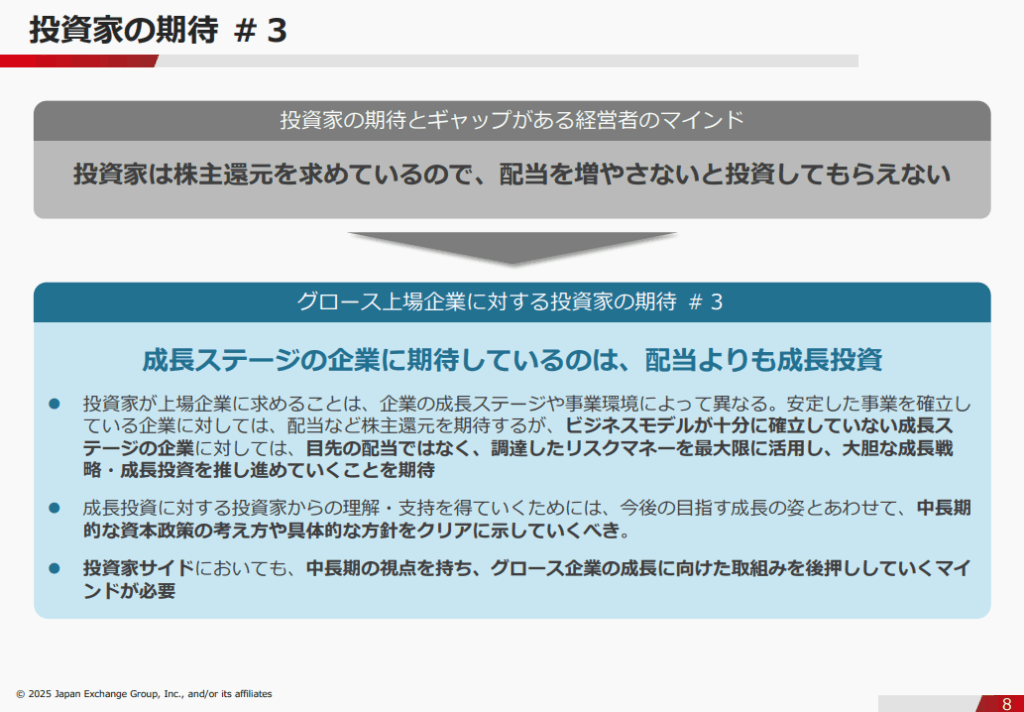

3. 成長投資優先の資本政策

稼得した利益で配当を進めるか、成長投資に利用するか?との議論です。

この点は機関投資家がヒアリング対象者であることに留意かなと個人的には思います。大局的には、記載されている通りなのかなと思いますが、機関投資家が相手どらないような小さな時価総額規模の会社においては、個人投資家の趣味嗜好、配当への期待度も当然、意識するべきでしょう。

【重要なポイント】

- 配当よりも大胆な成長投資を推進

- 中長期的な資本政策の明確な提示

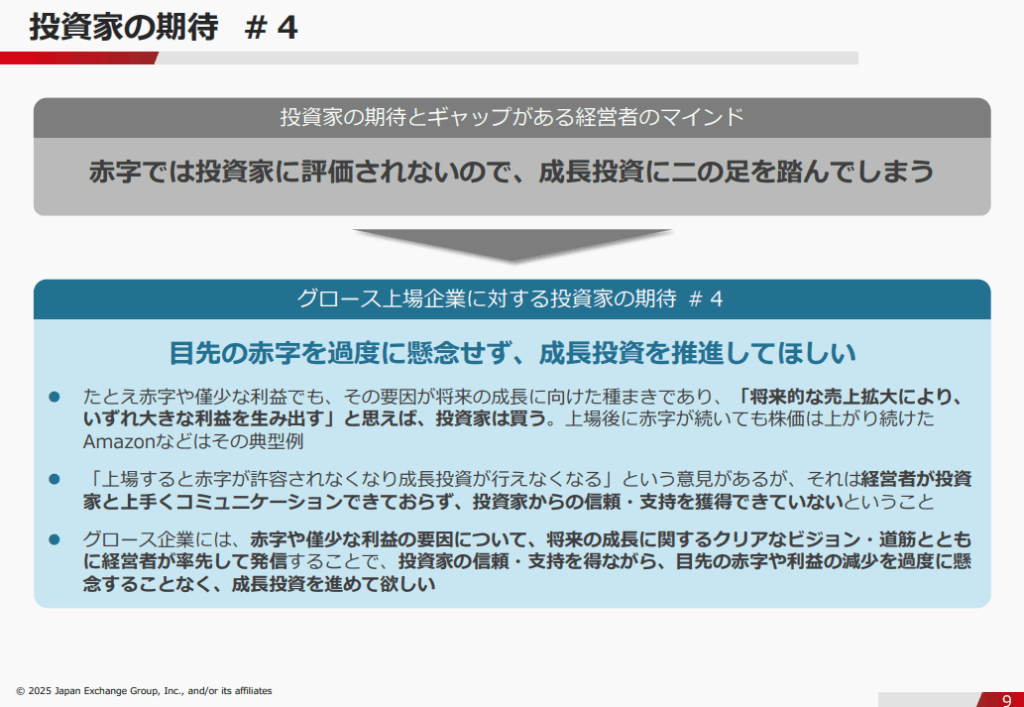

4. 赤字を恐れない成長投資

Amazonが例に出るのはなかなかすごいな・・・と思いましたが、機関投資家における赤字に関する許容度が可視化されたのはありがたいことかもしれません。一方で当然のことながら、具体的なビジョンや、説明なき赤字については問題というのはそのとおりではありますので、当たり前のことを改めて確認しているといってもいいかもしれませんね。

【重要なポイント】

- 将来の成長に向けた種まきとしての戦略的赤字

- Amazonなど成功事例を参考にした長期視点

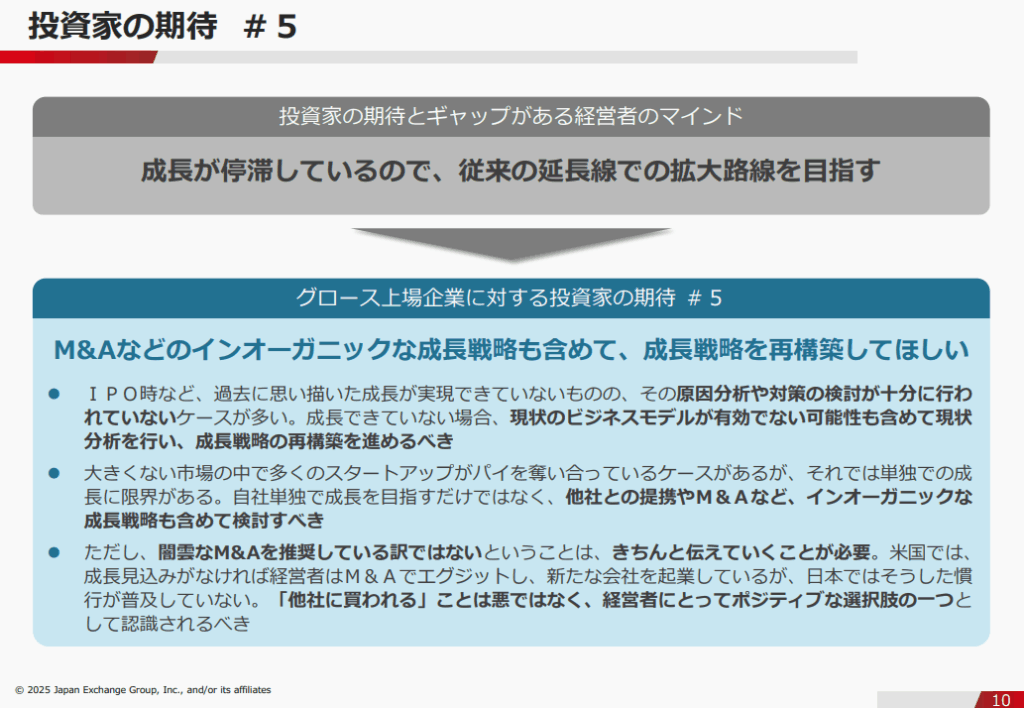

5. M&Aを含む成長戦略の再構築

こちらの意見は、上場後、大きく時価総額を成長させているSHIFTや、直近でのGENDA、技術承継機構など、いわゆるM&Aでのインオーガニック成長を果たしてきた会社の実例を受けての声でしょう。

無暗な買収を肯定するわけではないということも明確に書かれており、しっかりとシナジーのある買収を繰り返して、自社のリソースだけでは成長ができない状況の脱却を図ることが重要なのでしょうね。

【重要なポイント】

- 単独成長の限界を認識

- インオーガニックな成長も積極的に検討

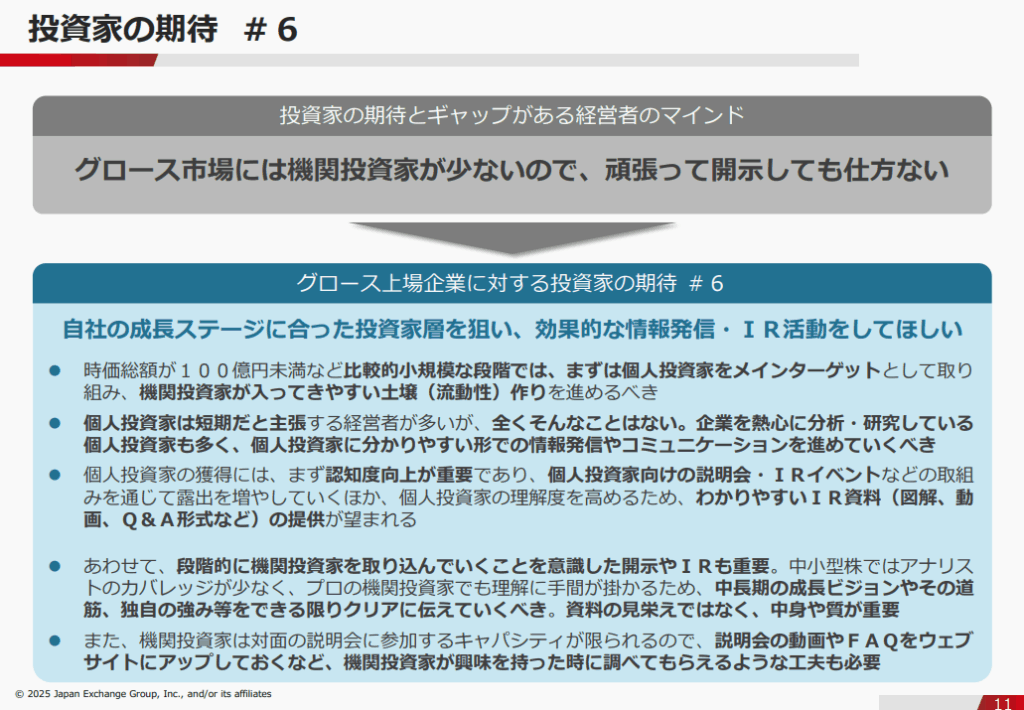

6. 成長ステージに応じたIR活動

まさに私が3で記載をしているようなこと(=時価総額が小さい場合は個人投資家の意見も無視できない)かなと思います。時価総額ステージに応じてしっかりとマーケティング、IR対象を変えていくことが大事であると機関投資家も主張しているようです。

【重要なポイント】

- 時価総額100億円未満:個人投資家をメインターゲット

- 段階的な機関投資家の取り込み戦略

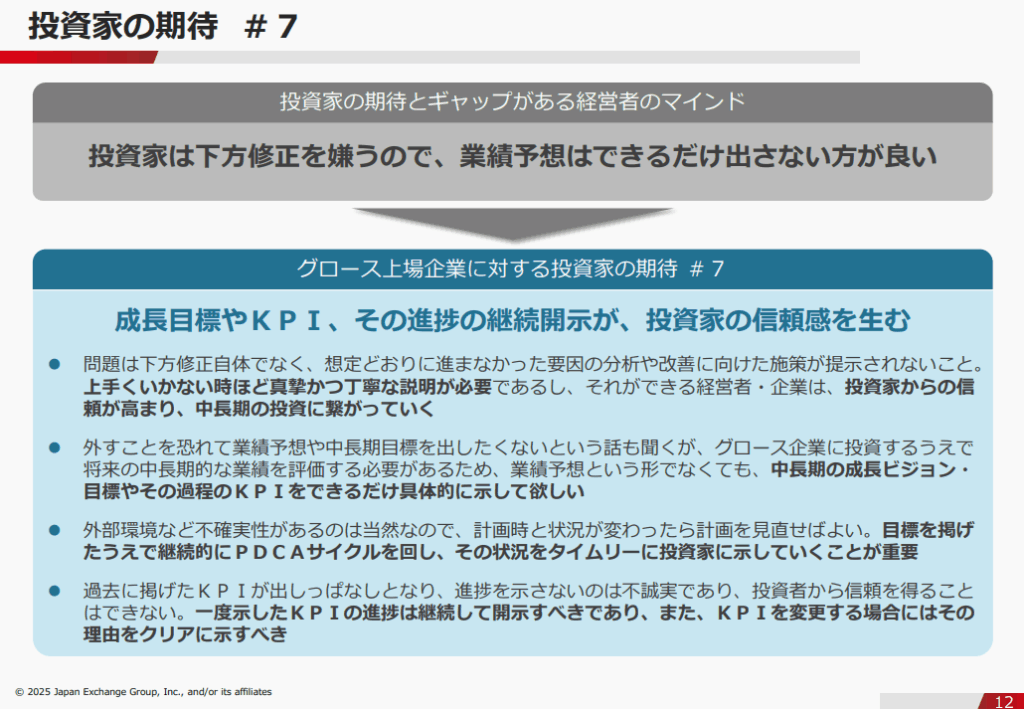

7. KPIと進捗の継続開示

業績予想の開示、KPIに関する議論です。個人的には非常に重要な点であると考えており、積極的に自社が目指すべき姿を定量的に開示し、当該内容を宣言通りにクリアしていくことが大事なのだと考えます。こちらも当たり前のことではありますが、 機関投資家のリアルな意見が可視化されることは非常に有意義だと考えます。

また、IPO時におけるロードショーなどで、開示したKPIを上場後に引っ込めるという企業もいると聞いたことがあります。機関投資家から見ても非常にネガティブとのことでしたので、留意しましょう。

【重要なポイント】

- 中長期目標の具体的な設定

- PDCAサイクルの実施と透明な情報開示

企業ができること

グロース市場企業の対応

まずは本資料の隅から隅まで目を通すことでしょう。そのうえで、以下のような対応が必要になるのだと思います。

必須アクション

-

成長状況の定量的分析・評価

-

成長戦略の点検・更新

-

「事業計画及び成長可能性に関する事項」の年次更新における加筆修正

2030年に向けたタイムライン

- 2025年

- 新たな市場に関する制度要綱公表

- 2025年〜2029年:移行準備期間

- ・成長戦略の策定・実行

・IR活動の強化

・資本政策の最適化

- 2030年3月:新基準適用開始

- ・時価総額100億円基準の適用

・追加計画提出による猶予期間設定可能

まとめ

東証の市場区分改革は、日本の資本市場の質的向上を目指す重要な施策です。

東証の目指す方向性に振り回されてしまう会社が多いかもしれませんが、それぞれの特徴を明確に示すべく東証側もしっかりと対応をしてくれる印象ではあります。

この改革を機に、影響がある上場会社やIPO準備会社は、しっかりとIR施策や企業価値向上への取り組みを加速させることが必要になってくるのでしょう。

関連キーワード: 東証市場区分見直し, グロース市場, スタンダード市場, 上場維持基準, 時価総額100億円, 資本コストを意識した経営, 企業価値向上, コーポレートガバナンス

バックオフィス業務でお困りなら「ロジメイト」へ!

記帳業務を含むバックオフィス全体の課題解決をお考えでしたら、ロジメイトをご検討ください。

ロジメイトは、経験豊富な公認会計士がリードする総合的なバックオフィス支援サービスです。記帳代行か内製化かの判断から、最適なシステム選定、業務フロー設計、運用サポートまで、企業のフェーズに合わせて包括的にサポートいたします!!

ロジメイトの特徴

-

公認会計士による専門的なサポート

-

企業ニーズに合わせた最適なSaaS選定・運用支援

-

創業期からIPO準備企業まで幅広い実績

-

自走運用までの徹底したサポート体制

我々が丁寧にサポートいたします!ぜひお問い合わせください!!