制度解説_会計 制度解説_労務

労働保険料の仕訳完全ガイド|雇用保険料の概要・勘定科目の基礎知識|仕訳例つき

目次

Last Updated on 2025年8月26日 by ロジメイト編集部

労働保険料の仕訳完全ガイド|雇用保険料の概要・勘定科目の基礎知識|仕訳例つき

労働保険料の会計処理は、多くの経理担当者が悩むポイントです。特に、法定福利費の計上タイミングなど、正確な仕訳を行うには基本的な理解が欠かせません。本記事では、2025年最新の雇用保険料率を踏まえ、実務で使える仕訳方法と計算例を詳しく解説します。

雇用保険料の基本と労使負担の仕組み

雇用保険は、労働者が失業した場合の生活保障や雇用の安定を図るための強制保険制度です。労働保険料の一部として、労災保険とセットで取り扱われることが多く、事業主と労働者の双方が保険料を負担します。

2025年度の雇用保険料率は、一般の事業で1.55%(事業主負担0.95%、労働者負担0.6%)となっています。この料率は厚生労働省の公式サイトで毎年更新されるため、年度更新時には必ず確認が必要です。

雇用保険料の計算方法はシンプルで、給与額もしくは賞与額に雇用保険料率を乗じて算出します。例えば、月給30万円の従業員の場合、労働者負担分は300,000円×0.6%=1,800円、事業主負担分は300,000円×0.95%=2,850円となります。

雇用保険料の計算自体はシンプルですね!

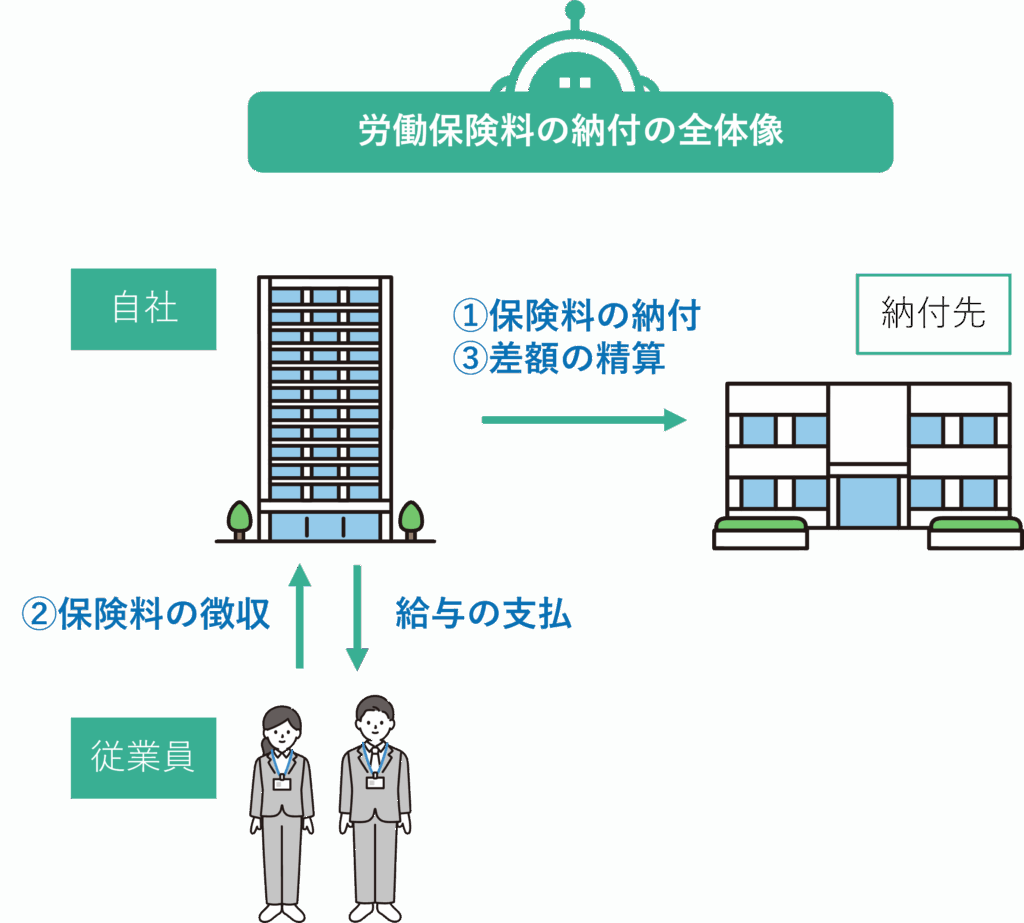

労働保険料の納付制度

労働保険料は、毎年6月1日から7月10日までの間に行う「年度更新」という手続きで納付します。この年度更新では、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を同時に申告・納付する仕組みになっています。

年度更新の手続きは、まず5月末頃に労働局から緑色の封筒で申告書が送付されます。

事業主は前年度(4月1日から3月31日)に実際に支払った賃金総額を基に確定保険料を計算し、既に納付済みの概算保険料との差額を精算します。

同時に、当年度の賃金見込額から概算保険料を算出し、申告書に記入して提出します。

申告書の提出先は、都道府県労働局、労働基準監督署、または金融機関となっており、電子申請も可能です。

なお、納付方法は以下の通りです。

労働保険料の納付方法

-

概算保険料が40万円以上の場合

→ 3回に分けて分納可能(第1期:7月10日、第2期:10月31日、第3期:翌年1月31日)。 -

概算保険料が40万円未満の場合

→7月10日までに一括納付

※従業員負担分は毎月の給与から天引きして、事業主が年度更新時にまとめて納付。

雇用保険料は、納付方法が少しとっつきにくいですが、ここさえ理解できれば大丈夫です!

労働保険料の手続き関する仕訳の基本パターン

会社負担分は、年度更新の前払い分は「前払費用」、毎月の給与計算時点および確定差額は「法定福利費」として処理、従業員負担分については、年度更新の前払い分は「立替金」として処理し、毎月の給与計算時点および確定差額が生じた際にそれを取り崩していきます。

(国税庁の通達でも、被保険者が負担すべき部分は立替金等として処理することが認められています。)

立替金を使用する方法は、概算保険料納付時に会社が従業員負担分を一時的に立て替え、毎月の給与支給時に回収する処理方法です!

実際の仕訳例

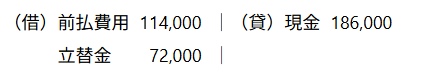

①概算保険料納付時の仕訳例

年間賃金見込額1,200万円、雇用保険料率1.55%(事業主0.95%、労働者0.6%)の場合

①概算保険料納付時の仕訳例

この時点で、会社は従業員負担分72,000円(1,200万円×0.6%)を立て替え、事業主負担分114,000円は前払費用として計上しています。

概算保険料の納付の時点では費用は発生しません!

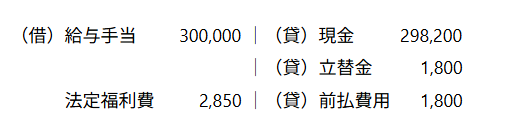

②給与支払い時における労働保険料の徴収

月給30万円の従業員への支給時の場合

②給与支払い時における徴収の仕訳例

※その他の社会保険や源泉徴収は割愛

毎月、従業員負担分1,800円を立替金から回収し、同時に事業主負担分2,850円(30万円×0.95%)を前払費用から法定福利費に振り替えます。

毎月の給与の支払い時に費用となるイメージで仕訳を計上しましょう!

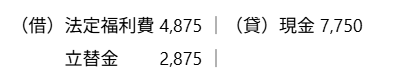

③確定保険料精算時の仕訳例

実際の年間賃金総額が1,250万円だった場合

-

確定保険料:193,750円(1,250万円×1.55%)

-

概算保険料:186,000円(既納付額)

-

差額:7,750円(追加納付必要)

-

事業主負担分差額:4,875円(1,250万円×0.95%-114,000円)

-

従業員負担分差額:2,875円(1,250万円×0.6%-72,000円)

①概算保険料納付時の仕訳例

※過払いの場合は逆仕訳

雇用保険料の納付時、差額を調整するだけです!

これにより、毎月の給与計算と同時に、会社負担分を費用計上でき、従業員負担分の債権性が明確になります。前払費用を使用することで、毎月の費用計上が平準化され、月次決算の精度が向上します。

一方で、概算と確定の差額が大きい場合は立替金と前払費用の残高管理が複雑になる点に注意が必要です。

よくある質問(FAQ)

-

預り金と立替金はどう使い分ければよいですか?

-

預り金と立替金の違いは「誰のお金で支払うか」にあります。従業員から先に徴収したお金を保管している場合は預り金、会社が一時的に立て替えて後から回収する場合は立替金を使用します。雇用保険料の場合、毎月の給与から天引きする分は預り金、概算保険料で先払いした従業員負担分は立替金として処理することが一般的です。

-

社会保険料と雇用保険料の仕訳は同じですか?

-

基本的な考え方は同じですが、納付タイミングが異なります。社会保険料(健康保険・厚生年金)は毎月納付するのに対し、雇用保険料は原則年1回(7月10日)の納付となります。このため、雇用保険料は預り金がマイナスになることがあり、その場合は立替金で調整する必要があります。

-

年度更新時の処理で注意すべき点は?

-

年度更新では、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を同時に処理します。確定保険料が概算保険料を上回った場合は不足分を追加納付し、下回った場合は翌年度の概算保険料に充当します。この際、従業員負担分と会社負担分を正確に区分して処理することが重要です。

参考資料・引用元

バックオフィス業務でお困りなら「ロジメイト」へ!

記帳業務を含むバックオフィス全体の課題解決をお考えでしたら、ロジメイトをご検討ください。

ロジメイトは、経験豊富な公認会計士がリードする総合的なバックオフィス支援サービスです。記帳代行か内製化かの判断から、最適なシステム選定、業務フロー設計、運用サポートまで、企業のフェーズに合わせて包括的にサポートいたします!!

ロジメイトの特徴

-

公認会計士による専門的なサポート

-

企業ニーズに合わせた最適なSaaS選定・運用支援

-

創業期からIPO準備企業まで幅広い実績

-

自走運用までの徹底したサポート体制

我々が丁寧にサポートいたします!ぜひお問い合わせください!!