ミニコラム 制度解説 制度解説_会計

製作委員会方式とは?(1)アニメ・映画業界を支える独特なビジネスモデルを公認会計士が解説

目次

Last Updated on 2025年8月26日 by ロジメイト編集部

はじめに:製作委員会とは何か

昨今では、ポケモンやちいかわ等、いわゆるIP(Intellectual Property)コンテンツが日本の産業の基幹となりつつあります。

日本のアニメや映画のエンドロールで「○○製作委員会」という表記を見たことはありませんか?

これは日本のコンテンツ業界で広く採用されている「製作委員会方式」と呼ばれる独特なビジネスモデルです。

製作委員会方式とは、複数の企業が共同で出資し、コンテンツの製作・販売・権利管理を行う日本独自の共同事業スキームです。 テレビ局、映画会社、出版社、広告代理店などが参加し、リスクを分散しながら作品を世に送り出しています。

本記事では、この製作委員会方式の仕組み、法的位置づけ、会計処理、そして実務上のメリット・デメリットについて、最新の業界動向を踏まえて詳しく解説します。

製作委員会方式の基本的な仕組み

製作委員会の定義と構造

製作委員会方式とは、アニメ・映画・ゲーム制作において、複数の企業が資金を出し合って作品を制作・展開する共同事業スキームです。法的には民法上の任意組合(民法第667条)として組成されることが一般的で、独自の法人格は持ちません。

出資者は「共同製作契約書」を締結し、以下のような取り決めを行います:

共同製作契約書で取り決めされる内容

-

出資金の管理(アニメやゲームの制作費)

-

アニメやゲームの制作および成果物の管理

-

権利利用料の収支管理および出資者への収益配分

-

製作委員会の開催および各出資者との連絡事務

利用権の仕組み

製作委員会では、製作委員会に参加する各企業の強みを活かした利用権の配分が行われます。

利用権はそれぞれの領域に強みを持つ出資者が意図を担当し、自ら権利を行使するか、第三者に対して権利許諾を行います。

主な利用権の例:

| 利用権 | 内容 | 主な窓口担当会社 |

|---|---|---|

| ゲーム化権 | ゲームの制作・販売 | ゲーム制作会社 |

| テレビ放映権 | 地上波やBS等のテレビ放送におけるアニメ放映 | テレビ局、広告代理店 |

| 自動公衆送信権 | ストリーミングサイトでの配信 | デジタル配給会社、広告代理店 |

| ビデオ化権 | ビデオ化(DVD/ブルーレイディスク化等)の映像ソフトの制作・販売 | 映像ソフト制作会社 |

| 商品化権 | グッズの製造・販売、音楽作品の制作・販売、書籍の出版(想定される商品は出版社に限定されることが多い) | グッズ製造会社、音楽出版社、書籍出版社 |

| 興行権 | 舞台・コンサート等の上演 | イベント運営会社 |

| 海外販売権 | 日本国外における上記権利の第三者に対する許諾 | 海外事業を行う会社 |

製作委員会の役割分担

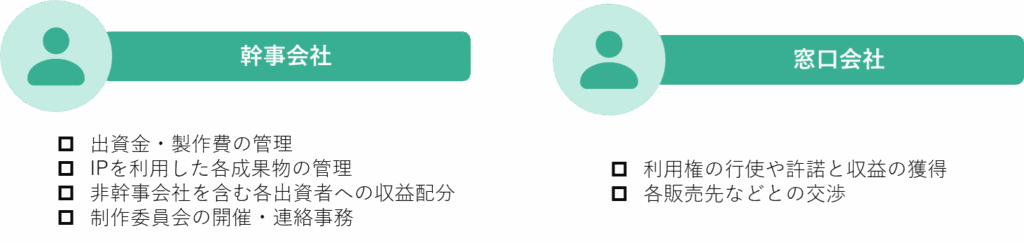

幹事会社の役割

製作委員会契約において通常、出資者の中から1社が幹事会社として選定されます。幹事会社の役割は以下を含むことが多いですが、案件により異なります:

幹事会社の役割

-

出資金(アニメやゲームの制作費)の管理

-

アニメやゲームの制作および成果物の管理

-

権利利用料の収支管理および出資者への収益配分

-

製作委員会の開催および各出資者との連絡事務

窓口会社の役割

窓口を担う各出資者は、権利利用により生じた収入から窓口手数料および必要経費を控除し、委員会収入を計算します。

出資者に対しての委員会収入の配分方法は、幹事会社を通すケースと通さないケースがあります。

幹事会社を通して配分するケースでは、窓口会社は幹事会社に委員会収入を報告するとともに、幹事会社が管理する製作委員会口座に委員会収入をプールします。幹事会社は、各窓口会社から受け取った委員会収入の総額から、幹事会社手数料を控除した残額を配分計算表として、出資比率に応じて出資者に配分します。

一方、幹事会社を通さずに配分するケースでは、窓口会社自らが他の出資者に配分報告および支払を行います。

この収益配分は、出資者の決算期に合わせた四半期ごとに行われることが多いです。

製作委員会の法的位置づけと金融商品取引法

金融商品取引法の適用除外

民法上の任意組合として組成される製作委員会への出資は、原則として金融商品取引法の適用対象となります(金融商品取引法第2条第2項第5号)。

しかし、日本で組成される製作委員会の多くは、以下の要件を満たすことで金融商品取引法の適用除外となっています:

-

出資者全員が事業に従事 – 出資者(またはその親会社・子会社)全てが、コンテンツ事業の全部または一部に従事すること

-

複数の権利を保有 – 収益配当権に加え、事業従事の対価を受ける権利、または名称表示・広告宣伝の権利を有すること

-

譲渡制限 – 他の出資者への譲渡、または全出資者の同意を得た譲渡以外は禁止されること

これらの要件により、製作委員会は「みなし有価証券」に該当せず、より柔軟な運営が可能となっています。

原作の使用許諾と権利処理

使用されるIPに原作が存在する場合は、原作者による使用許諾が必要不可欠となります。

原作者はアニメや各種メディアの展開点となるため、原作許諾は製作委員会の組成のための最も重要なプロセスの1つです。

原作者には、製作委員会における原作の使用許諾を得る対価として、著作権使用料が支払われます。

漫画を原作とするアニメ制作の場合、出版権を有する出版社が出資者として参加するとともに、原作者との権利処理についても一任されることがあります。

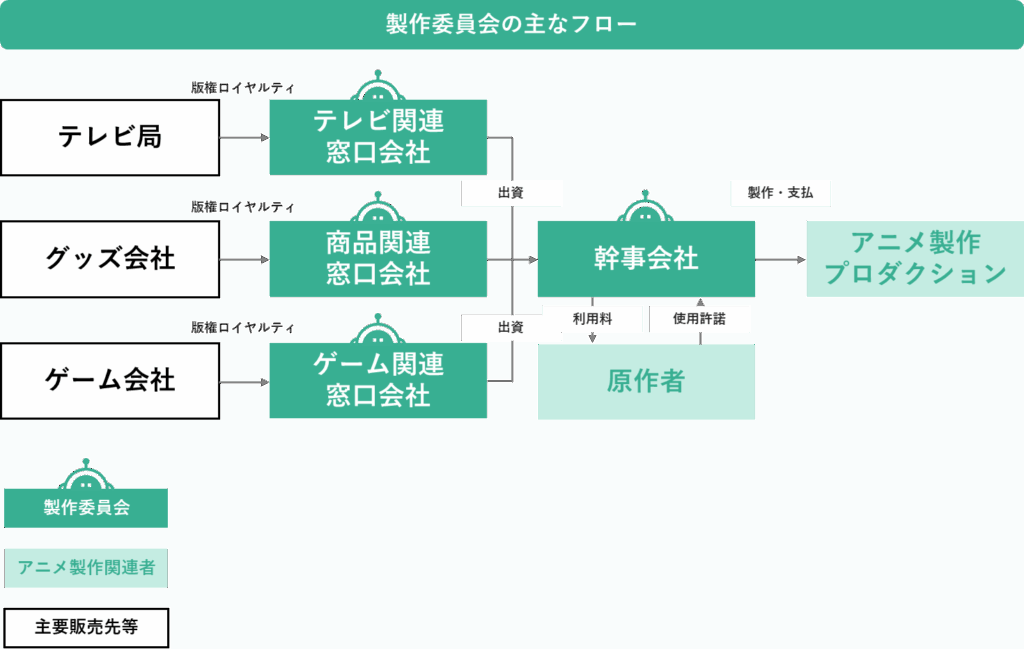

製作委員会の取引フロー

アニメ制作の場合を例にして解説

アニメ制作会社を中心とした基本的な取引フローは以下のようになります

放映権に伴うロイヤルティはテレビ局から、版権ロイヤリティはグッズ会社・ゲーム会社から、それぞれの窓口会社を通じて出資者に対して配分されます。

上述のとおり、出資者に対しては、幹事会社を通して収益配分が行われるケースと、窓口会社から配分が行われるケースがそれぞれ存在してい舞うs。

製作委員会方式のメリット

製作委員会方式のメリット①:リスク分散

複数の企業が出資することで、制作費の負担とリスクを分散できます。特に制作費が高額になるアニメや映画において、1社での全額負担は困難な場合が多く、製作委員会方式によってプロジェクトの実現が可能になります。

製作委員会方式のメリット②:各社の強みを活かした展開

参加企業それぞれの得意分野を活かすことができます。例えば、テレビ局は放映、出版社は書籍化、ゲーム会社はゲーム化など、各社が専門性を発揮することで、作品の多角的な展開が可能になります。

製作委員会方式のメリット③:収益機会の拡大

多様なメディア展開により、収益源を複数確保できます。アニメ放映だけでなく、グッズ販売、配信、イベントなど、様々な収益チャネルを活用できます。

製作委員会方式のデメリット

製作委員会方式のデメリット①:意思決定の複雑化

複数の企業が関わるため、意思決定に時間がかかることがあります。各社の利害調整が必要となり、迅速な判断が難しくなる場合があります。

製作委員会方式のデメリット②:収益配分の問題

出資比率に応じた配分となるため、実際の貢献度と収益配分が必ずしも一致しない場合があります。特に、制作会社が少額出資しか行えない場合、作品が成功しても十分な収益を得られないことがあります。

製作委員会方式のデメリット③:クリエイティブへの制約

出資者の意向が制作に影響を与える可能性があり、純粋な創作活動に制約が生じることがあります。

まとめ:製作委員会方式について

製作委員会方式は、単なる資金調達手段ではなく、日本のコンテンツビジネスの根幹を成すシステムです。製作委員会方式について理解をしたうえで、次回の記事においては、それぞれの会計処理について説明を行います。

本記事は2025年1月時点の情報に基づいています。法令・会計基準の変更や業界慣行の変化により、実務が異なる場合があります。

バックオフィス業務でお困りなら「ロジメイト」へ!

記帳業務を含むバックオフィス全体の課題解決をお考えでしたら、ロジメイトをご検討ください。

ロジメイトは、経験豊富な公認会計士がリードする総合的なバックオフィス支援サービスです。記帳代行か内製化かの判断から、最適なシステム選定、業務フロー設計、運用サポートまで、企業のフェーズに合わせて包括的にサポートいたします!!

ロジメイトの特徴

-

公認会計士による専門的なサポート

-

企業ニーズに合わせた最適なSaaS選定・運用支援

-

創業期からIPO準備企業まで幅広い実績

-

自走運用までの徹底したサポート体制

我々が丁寧にサポートいたします!ぜひお問い合わせください!!