制度解説_会計

資産除去債務と敷金の会計処理 | 実務上のポイントと簡便法の解説

目次

Last Updated on 2025年9月8日 by ロジメイト編集部

資産除去債務と敷金の会計処理 | 実務上のポイントと簡便法の解説

はじめに – 資産除去債務会計基準の導入背景

2010年4月より適用が開始された資産除去債務会計基準。この会計基準の導入により、企業は将来発生する除去費用を適切に財務諸表に反映させることが求められるようになりました。特に建物賃貸借契約における原状回復義務の会計処理は、多くの企業にとって身近な課題となっています。

なぜ資産除去債務を計上する必要があるのか

資産除去債務の計上することにより、会計上、以下のような意義があります。

1. 将来の支出義務が負債として明確化される

従来の会計処理では、将来確実に発生する固定資産に係る除去費用が財務諸表に反映されないこととなります。資産除去債務を計上することで、将来の支出義務が負債として明確化され、投資判断に必要な情報の透明性が向上します。

2. 費用の適正な期間配分

除去費用を実際の支出時に一括計上する従来の方法では、特定の期に多額の費用が発生し、期間損益が歪んでしまいます。資産除去債務会計では、有形固定資産の使用期間にわたって除去費用を配分することで、受益と負担の対応関係が明確になり、各期の業績をより正確に表現できます。

本記事では、資産除去債務の基本的な考え方から、実務で多く活用される敷金を活用した簡便法まで、具体的な仕訳例を交えながら詳しく解説していきます。

IPO上、まず間違いなく検討する論点かと思いますので、

ここはしっかり押さえておきましょう!!

資産除去債務とは – 3つの要件と具体例

資産除去債務の定義

企業会計基準第18号では、資産除去債務を「有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じ、当該有形固定資産の除去に関して法令又は契約で要求される法律上の義務及びそれに準ずるもの」と定義しています。

資産除去債務となる3つの要件

資産除去債務として認識されるためには、以下の3つの要件すべてを満たす必要があります。

有形固定資産の取得、建設、開発、又は通常の使用によって生じること

資産除去債務の対象となるのは、あくまで「通常の使用」によって生じる除去義務です。

例えば、工場で通常の生産活動を行うことで発生する設備の除去費用は対象となりますが、火災や自然災害といった異常な原因により突発的に発生した除去義務は資産除去債務には該当しません。

これは、資産除去債務が有形固定資産の使用期間にわたって規則的に費用配分することを前提としているため、予測不可能な異常事態による除去費用まで含めることは適切でないという考え方に基づいています。

有形固定資産の除却に関して発生すること

ここでいう「除去」とは、売却、廃棄、リサイクルなど、有形固定資産を物理的に取り除くことを指します。

単に使用を停止して遊休状態にすることや、事務所から倉庫への用途変更などは除去には該当しないため、資産除去債務の対象外となります。

法律又は契約で要求される法律上の義務又はそれに準ずるものであること

具体的には、賃貸借契約における原状回復義務、建物に使用されているアスベストの除去義務、定期借地権契約終了時の建物除去義務などが該当します。

これらは法令や契約により明確に定められた義務であり、企業が任意で行う除去や自主的な環境対策は資産除去債務の対象とはなりません。

実務上、よく目にするのは賃貸オフィスなどの原状回復義務ですね!

身近な資産除去債務の例

多くの企業で発生する資産除去債務の典型例として、オフィスビルの賃貸借契約があります。例えば、ビルのワンフロアを借りて内部造作(パーティション設置など)を行った場合、退去時の原状回復義務は資産除去債務に該当します。

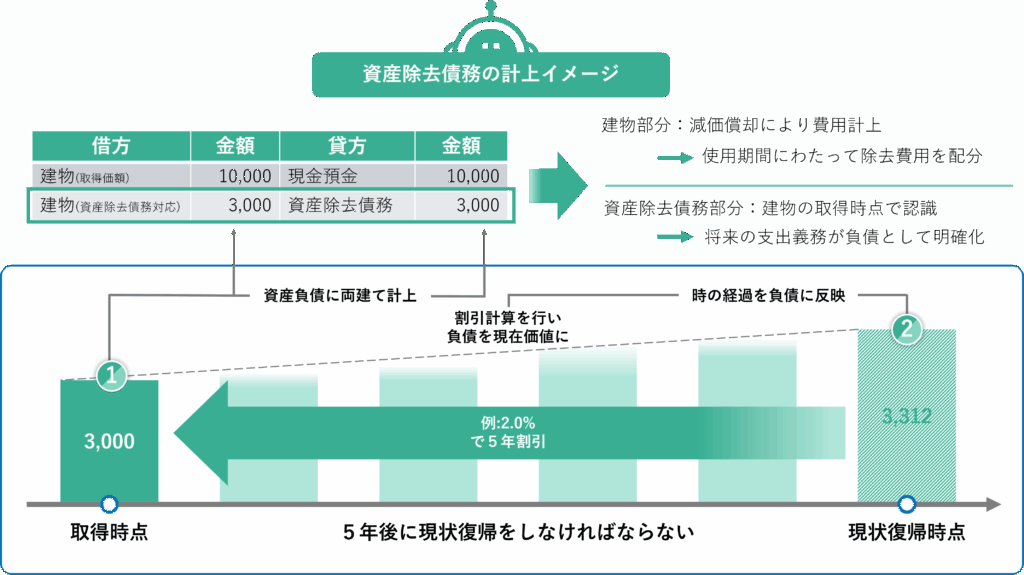

資産除去債務の原則的な会計処理 – 両建処理の仕組み

基本的な処理フロー

資産除去債務の原則的な会計処理は「両建処理」(1度に資産と負債が両方計上される)と呼ばれ、以下のステップで行われます。

①発生時の処理

①将来の除去費用を現在価値に割り引いて算定する

②現在価値に割り引いた除去費用を、資産除去債務(負債)として計上する

③資産除去債務として計上した負債と同額の有形固定資産を計上する

②期中・期末の処理

①資産除去債務について、時の経過による利息費用を計上する(割引率による調整)

②資産計上した固定資産について、減価償却により費用する

③実際の除却時の処理

実際の除去費用と資産除去債務の差額について、損益として処理する

具体的な仕訳例(原則法)

設例: 20X1年4月1日、耐用年数5年の内部造作を設置した。除去費用1,000千円(割引率2%、現在価値905千円)と見積もられた。

発生時(20X1/4/1)将来の除去費用を現在価値に計算し、同額の負債と資産を計上

期末処理(20X2/3/31)資産除去債務について利息費用を計上し、有形固定資産について減価償却を実施

除却時の処理(20X6/3/31)

5年後の除却時点で、資産除去債務は利息費用の累計により1,000千円まで増加し、実際の除却費用が1,050千円だった場合

実際の除却費用が見積りより少ない950千円だった場合:

このように、実際の除却費用と資産除去債務の差額は、履行差額として処理します。

敷金がある場合の資産除去債務の簡便法 – 実務上の特例

簡便法が認められる背景

建物賃貸借契約において敷金を支出している場合、資産除去債務を計上せずに、敷金を償却する簡便法が認められる場合があります。

その趣旨としては、建物賃貸借契約において敷金を支出している場合、賃借建物に関連する資産除去債務とこれに対応する除去費用を負債および資産として両建処理すると、敷金と資産除去債務に対応する除去費用が二重に資産計上されるという見方もあり、資産除去債務に係る実務負担を考慮して、そのような間便法が認められております。

この簡便法は、多数存在する賃借不動産に関する実務上の負荷を軽減するために設けられた特例です。

簡便法の適用要件

簡便法を適用するためには、以下の条件を満たす必要があります。

間便法の適用条件

-

敷金が資産計上されていること

-

敷金の額が原状回復費用の見積額を上回ること

(原状回復費用が敷金を超える場合は原則法を適用) -

敷金の大半が原状回復に充当されることが想定されること

簡便法による会計処理

設例: 20X1年4月1日、敷金5,000千円を支出。原状回復費用3,000千円、平均入居期間10年と見積り

敷金支出時(20X1/4/1)

期末処理(20X2/3/31)

(3,000千円 ÷ 10年 = 300千円/年)

退去時の処理(10年後)

実際の原状回復費用が3,200千円だった場合:

(敷金5,000千円 – 償却済3,000千円 = 残高2,000千円)

(現金預金(敷金返還額) = 5,000千円 – 実際の原状回復費用3,200千円 = 1,800千円)

実際の原状回復費用が2,800千円だった場合:

簡便法では、見積りと実際の差額は退去時に一括して損益として処理されます。

資産除去債務および敷金の償却の税務上の取扱いと税効果会計

税務との相違点

資産除去債務は会計特有の処理であり、それに伴う費用配分額(減価償却費及び利息費用)は税務上損金(費用)計上が認められていません。同様に、簡便法による敷金償却額も、債務確定基準の観点から原則として損金不算入となります。

税効果会計の適用

この会計と税務の差異については、以下の処理が必要です。

申告調整

-

法人税申告書別表4で加算調整

-

別表5(1)で利益積立金額として管理

繰延税金資産の計上

-

上記申告調整を将来減算一時差異として認識

-

回収可能性を検討の上、繰延税金資産を計上

退去時の処理

-

原状回復費用が確定した時点で一括損金算入

資産除去債務と敷金の簡便法に関する実務上の留意点とまとめ

最後に、実務上の留意点は下記となります。

網羅性の検討

-

すべての賃借物件について検討が必要

-

本社だけでなく、支店・営業所も対象

見積もりの合理性の検討

-

原状回復費用の見積りは複数業者の見積書等で裏付け

原状回復義務の見積もりについては、例えば造作を行った際はその業者へ依頼する等、第三者に依頼するのが一般的です。

その他、オフィスの移転時には、移転前のオフィスで生じた原状回復費用を、オフィス面積など合理的な基準で単価を設定し、新オフィスに適用する方法も考えられます。(この点は、実際に監査法人などとご相談ください。)

簡便法選択時の判断ポイント

簡便法と原則法の選択は、以下の観点から判断します。

-

敷金と原状回復費用の金額関係

-

事務処理の負担とコスト

-

監査法人との協議結果

資産除去債務の会計処理は、一見複雑に見えますが、基本的な考え方を理解することで効率的な対応が可能です。

特に多くの企業で活用可能な敷金の簡便法は、実務負担の軽減と適正な会計処理の両立を実現する有効な選択肢といえるでしょう。

バックオフィス業務でお困りなら「ロジメイト」へ!

記帳業務を含むバックオフィス全体の課題解決をお考えでしたら、ロジメイトをご検討ください。

ロジメイトは、経験豊富な公認会計士がリードする総合的なバックオフィス支援サービスです。記帳代行か内製化かの判断から、最適なシステム選定、業務フロー設計、運用サポートまで、企業のフェーズに合わせて包括的にサポートいたします!!

ロジメイトの特徴

-

公認会計士による専門的なサポート

-

企業ニーズに合わせた最適なSaaS選定・運用支援

-

創業期からIPO準備企業まで幅広い実績

-

自走運用までの徹底したサポート体制

我々が丁寧にサポートいたします!ぜひお問い合わせください!!