ミニコラム 制度解説_会計

賞与引当金とは?会計処理の仕訳・計上要件・税務を完全解説【2025年最新版】

目次

Last Updated on 2025年9月2日 by ロジメイト編集部

賞与と賞与引当金の基本概念

日本では、就業規則、賃金規程等により、従業員等に対して賞与、いわゆるボーナスを支給する実務が一般的です。アメリカでは年俸制等が普及しており、基本給に賞与が含まれており、別途の賞与を支給しないケースが多いです。

この日本の特徴的な賞与の支給に伴って、会計処理上は賞与引当金の計上を行わねばならないケースがあります。一方で、業績連動賞与や決算賞与等、それぞれの企業において、賞与の支給基準と賞与引当金の会計処理は多種多様に分かれていきます。

本記事では、実務経験10年以上の公認会計士監修のもと、賞与引当金の基礎から応用まで、実例を交えながら徹底解説します。

この記事を読むと以下のことが分かるようになります:

-

賞与引当金の会計処理、計算が正確にできるようになる

-

賞与支給時の仕訳の計上方法が分かる

-

監査対応がスムーズになる

対象読者:

-

賞与を支給している会社の経理担当者の方全般

-

公認会計士、税理士

-

簿記学習者

賞与引当金とは?基本をわかりやすく解説

2.1 賞与引当金の定義と意味

従業員からすると、賞与は一時的(例えば、夏季・冬季の2回等)に数か月分の賃金支払いが行われるように捉えられますが、性質としては、支給対象期間の勤務に対応する賃金の上乗せと言えます。

例えば、夏季賞与として、支給対象計算期間6か月間、賞与支払金額が基本給の12か月分であるとすると、本来は各月の給料に2か月分(=賞与12か月分の基本給÷6か月)の基本給が上乗せられていたものと捉えることできます。

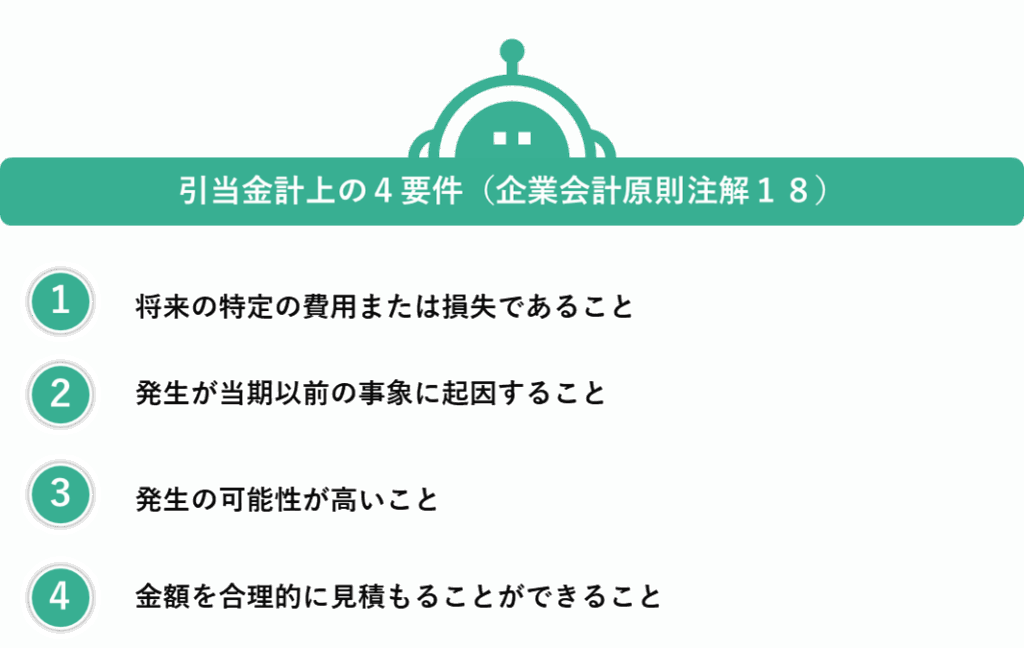

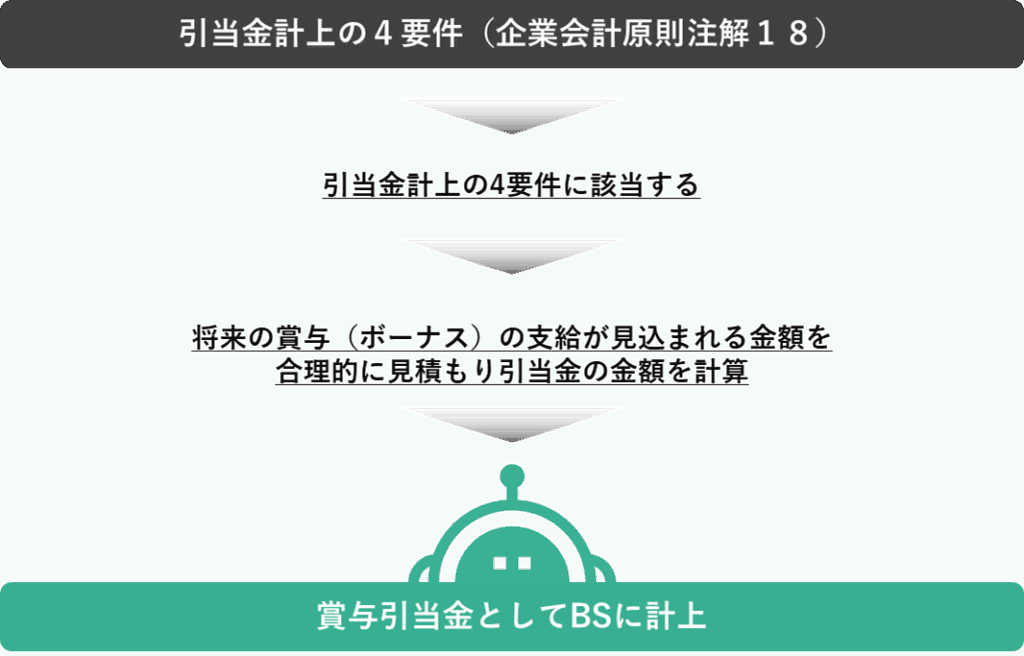

また、特に決算日が、賞与の計算期間の途中となる場合、決算日時点において、当期の労働に対応する賞与の未払い部分が生じることとなってしまいます。企業会計原則注解18における引当金の計上の4要件を満たすこととなるため、引当金の計上が必要となり、これを賞与引当金と呼びます。

つまり、賞与引当金とは、従業員への賞与支給額が確定していない場合に、支給対象期間のうち当期に属する部分を見積もって計上する引当金です。

2.2 賞与引当金が必要な理由

賞与引当金は、賞与制度が企業会計原則注解18における引当金の4要件を満たした場合に計上されることが分かりました。引当金一般に共通するとも言えますが、これらを計上することにより、以下のような効果があります。

理由1:期間損益の適正化

-

労働の提供を受けた期間に費用を計上することで、各期の損益を正しく表示できます。

理由2:債務の認識

-

従業員の労働に対する対価として、企業には支払義務が発生しており、当該支払い義務を貸借対照表上、債務として認識する必要があります。

2.3 日本公認会計士協会の実務指針

日本公認会計士協会が公表している「会計制度委員会研究資料第3号『我が国の引当金に関する研究資料』」では、賞与引当金の実務上の取り扱いについて詳細な指針が示されています。

賞与引当金のみならず、「会計制度委員会研究資料第3号『我が国の引当金に関する研究資料』」は、多様な引当金の実務上の検討方法が掲載されている資料ですので、会計、経理のお仕事をされている方は、目を通しておくとよいかと思います。

この研究資料では、特に以下の点について実務上の判断基準を提供しています:

「我が国の引当金に関する研究資料」で解説されている賞与引当金の実務上の判断

-

支給日在籍要件がある場合の会計処理(※筆者が所属していた会社も支給日要件がありました。)

-

決算賞与の引当金計上の判断

賞与引当金の会計処理に関する詳細は、以下にて解説いたします。

賞与引当金・未払賞与・未払金の違いと使い分け

3.1 3つの勘定科目の使い分け一覧表

一律に未払いの賞与を賞与引当金にすればよいというわけではありません。

未払いの賞与に係る勘定科目は、状況に応じて以下の3つを使い分けます:

| 科目名 | 使用する状況 | 具体例 |

|---|---|---|

| 賞与引当金 | 支給額が未確定 | • 3月決算で6月賞与の金額が未定 • 業績連動賞与で最終金額が未確定 |

| 未払賞与 | 支給額が確定済み+支給対象期間に対応 | • 労使協議で金額決定済み • 支給率が確定している |

| 未払金 | 支給額が確定済み+成功報酬的性格 | • 決算賞与 • プロジェクト完了ボーナス |

なお、従業員への賞与の支給額が確定している場合とは、具体的には従業員個人個人への賞与支給金額が確定している場合のみならず、賞与計算の基礎となる賞与支給率、支給月数やその他の要素が確定し、支給総額が確定している場合などを含むものとされています。

これらの表示科目の処理は、日本公認会計士協会から公表されているリサーチセンター審理情報[No.15]「未払従業員賞与の財務諸表における表示科目について」で説明されています。

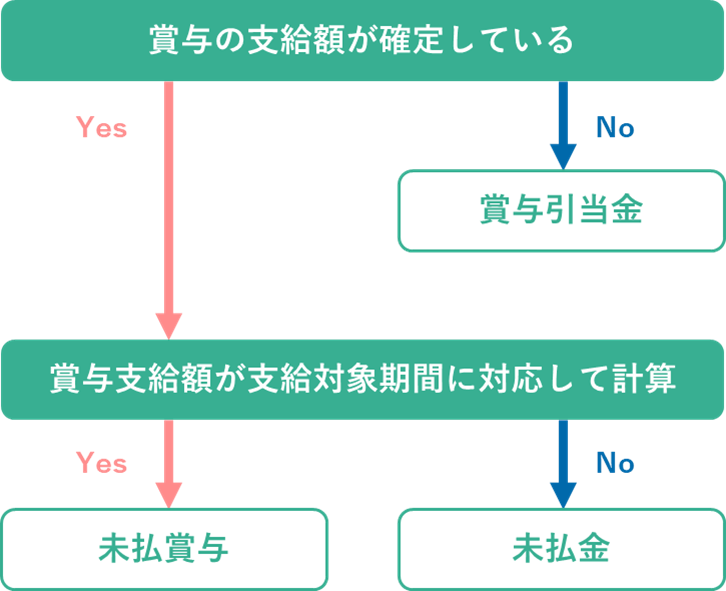

3.2 判断フローチャート

賞与引当金の計算方法【実例解説】

4.1 基本計算式と構成要素

【基本計算式】

-

賞与引当金計上額 = 支給見込額 × (当期に属する期間 ÷ 支給対象期間)

【支給見込額の算出式】

-

支給見込額 = 基準額(基本給 + 諸手当)× 平均支給月数 × 評価係数

4.2 具体的な計算例

設例:2025年3月決算の製造業A社(JGAAP(日本基準)適用企業)

- 決算日:2025年3月31日

- 夏季賞与支給:2025年6月25日

- 支給対象期間:2024年10月〜2025年3月(6ヶ月)

- 業績見込:好調により平均2.0ヶ月分を支給予定

【従業員別データ】

| 氏名 | 基準給与(千円) | 評価係数 | 支給月数 | 支給見込額(千円) |

|---|---|---|---|---|

| 山田部長 | 600 | 1.2 | 2.0 | 1,440(※1) |

| 鈴木課長 | 450 | 1.0 | 2.0 | 900 |

| 田中主任 | 350 | 1.1 | 2.0 | 770 |

| 佐藤一般 | 300 | 0.9 | 2.0 | 540 |

| 合計 | 3,650(※2) |

【計算過程】

- 山田部長の支給見込額 = 600千円 × 1.2 × 2.0 = 1,440千円(各個人について計算)

- 支給対象期間6ヶ月のうち、当期に属する期間 = 6ヶ月

- 賞与引当金計上額 = 3,650千円 × (6ヶ月 ÷ 6ヶ月) = 3,650千円

【会計処理(仕訳)】

(借)賞与引当金繰入 3,650千円 / (貸)賞与引当金 3,650千円

賞与引当金の仕訳処理【実例解説】

5.1 引当金計上時の仕訳(決算時)

【基本仕訳】

【会計処理(仕訳)】

(借)賞与引当金繰入 3,650千円 / (貸)賞与引当金 3,650千円

5.2 実際支給時の仕訳パターン

【パターン1:引当金と同額の場合-会計処理(仕訳)】

(借)賞与引当金 3,650千円 / (貸)現金預金 3,650千円

【パターン2:引当金不足の場合(実際支給額:4,000,000円)-会計処理(仕訳)】

(借)賞与引当金 3,650千円 / (貸)現金預金 4,000千円

賞与350千円

【パターン3:引当金過大の場合(実際支給額:3,500,000円)-会計処理(仕訳)】

(借)賞与引当金 3,650千円 / (貸)現金預金 3,500千円

賞与引当金繰入150千円

なお、パターン3の場合においては、賞与引当金戻し入れが発生している状態であるが、過年度遡及会計基準に従って、引当金繰入額のマイナス=営業費用マイナスとして処理することが実務上の処理となっています。

実務で迷いやすいケースと対処法

6.1 ケース1:支給日在籍要件がある場合の賞与引当金の取り扱い

【問題点】

多くの企業で「支給日に在籍していること」が賞与支給の条件となっています。支給日在籍要件がある場合の賞与引当金の会計処理は以下のような見解が示されています。

【日本公認会計士協会の見解】

日本公認会計士協会の「会計制度委員会研究資料第3号『我が国の引当金に関する研究資料』」では、支給日在籍要件がある場合でも、賞与が労働の対価である以上、支給対象期間中の勤務状況を反映して支払われるものであることから、労務費として計上することは適当であるとしています。

【実務上の対処法】

| 対処法 | 内容 |

|---|---|

| 原則 | 労働の対価として引当金計上は必要 |

| 見積方法 | 過去3年間の退職率を基に減額見積り |

| 文書化 | 会計方針として明文化し、継続適用 |

【計算事例】

- 支給見込額:10,000,000円

- 過去3年平均退職率:5%

- 引当金計上額:10,000,000円 × 95% = 9,500,000円

※とはいえ、従業員の皆さんは支給日を待ってから退職されるケースも多いかと思いますので、あまり退職率が高くなることは想定されません。(筆者も同様)

6.2 ケース2:決算賞与の取り扱い

【問題点】

決算賞与が支給される場合に一律に引当金計上としない実務が想定し得るが、実務上は状況に応じて会計処理を検討することとする。

【判断基準】

| 項目 | 引当金計上する | 引当金計上しない |

|---|---|---|

| 支給根拠 | 当期の業績達成 | 将来の業績期待 |

| 算定基準 | 明確な算定式あり | 経営者の裁量 |

| 過去実績 | 継続的に支給 | 不定期支給 |

| 労使合意 | 事前の取り決めあり | 都度決定 |

【日本公認会計士協会の指針】

日本公認会計士協会の「会計制度委員会研究資料第3号『我が国の引当金に関する研究資料』では、決算賞与について、当該賞与の支給が当期における一定の業績達成を根拠とし、当期における従業員による勤務に起因している場合には、賞与引当金を認識することになるとしています。

また、賞与引当金繰入額を従業員の属性等により、製造原価(売上原価)と販売費及び一般管理費に計上している場合であっても、製造に起因せず、原価性がない場合には決算賞与に係る部分を販売費及び一般管理費に計上することが考えられるとしています。

【実務対応のポイント】

| ポイント | 具体的な対応 |

|---|---|

| 1. 支給根拠の明確化 | 取締役会議事録で記録 |

| 2. 算定根拠の保管 | 算定根拠資料を作成・保管 |

| 3. 事前協議 | 監査法人と事前協議を実施 |

税務上の取り扱いと注意点

7.1 会計と税務の違い一覧

| 項目 | 会計上 | 税務上 | 差異の影響 |

|---|---|---|---|

| 賞与引当金 | 計上可能 | 損金不算入 | 申告加算 |

| 未払賞与 (要件充足) |

計上可能 | 損金算入可 | 差異なし |

| 決算賞与 | 条件により計上 | 3要件充足で損金算入 | 要件確認必要 |

7.2 税務上の損金算入3要件

【必須要件】

| 要件 | 内容 | 具体的な対応 |

|---|---|---|

| 1. 通知要件 | • 支給額を各人別に通知 • 同時期支給の全従業員に通知 |

通知の証跡保管(書面・メール等) |

| 2. 支払要件 | 事業年度終了日の翌日から1ヶ月以内に支払 | 銀行振込の場合は振込日基準 |

| 3. 損金経理要件 | 通知した事業年度で損金経理 | 決算書に適切に計上 |

7.3 税務上の留意点

【損金算入のための実務上の注意】

実務ポイント:

金額の事後変更が生じた場合は、再通知を行い、その記録を文書化することが重要です。

7.4 申告調整の実務

【別表四での調整】

加算項目:賞与引当金繰入額(損金不算入)3,650,000円

減算項目:賞与引当金戻入益(益金不算入) 150,000円【別表五(一)での記載】

賞与引当金の期末残高を「利益積立金」として記載よくある質問(FAQ)

-

賞与引当金と未払賞与はどう使い分ければいいですか?

-

- 賞与引当金:金額未確定(見積り必要)

- 未払賞与:金額確定済み(債務確定)

-

役員賞与も引当金計上されますか?

-

以下の条件次第です:

- 計上可能:事前確定届出給与として税務署に届出済み

- 計上不可:株主総会決議前で金額未定

-

賞与支給率が毎年変動する場合の見積り方法は?

-

複数の方法を組み合わせて合理的に見積もりますが、合理的で蓋然性の高い数値を計算できるかによるため、監査法人がいる場合には監査法人と要相談でしょう。例えば、以下の方法が考えられます。

1. 過去加重平均

2. 業績相関分析(売上高対比等)

3. 上記に加えて、最新の労使協議の状況を加味

データソース

- 日本公認会計士協会「会計制度委員会研究資料第2号『引当金に関する研究資料』」

(https://jicpa.or.jp/specialized_field/publication/files/00761-002366.pdf) - 国税庁タックスアンサー

免責事項

本記事は2025年8月現在の会計基準・税法に基づいて作成されています。実際の処理にあたっては、最新の法令等を確認し、必要に応じて専門家にご相談ください。本記事の利用により生じたいかなる損害についても、筆者および掲載媒体は責任を負いません。

キーワードタグ

賞与引当金/ボーナス引当金/決算処理/会計処理/仕訳/経理実務/引当金計算/未払賞与/決算賞与/税務処理/損金算入/企業会計/月次決算/期末決算/会計基準

バックオフィス業務でお困りなら「ロジメイト」へ!

記帳業務を含むバックオフィス全体の課題解決をお考えでしたら、ロジメイトをご検討ください。

ロジメイトは、経験豊富な公認会計士がリードする総合的なバックオフィス支援サービスです。記帳代行か内製化かの判断から、最適なシステム選定、業務フロー設計、運用サポートまで、企業のフェーズに合わせて包括的にサポートいたします!!

ロジメイトの特徴

-

公認会計士による専門的なサポート

-

企業ニーズに合わせた最適なSaaS選定・運用支援

-

創業期からIPO準備企業まで幅広い実績

-

自走運用までの徹底したサポート体制

我々が丁寧にサポートいたします!ぜひお問い合わせください!!

関連記事のご紹介:株主優待引当金とは?会計処理の仕訳・計上要件・税務を完全解説【2025年最新版】